「和人のユーカラ」を間奏曲として挟んだあと、私はあまり間をおかずに、一年近く中断していた郷土史に戻りたいと思っていた。少なくともこの通信を始めた当初の目的はそれに取り組むことだったのだから。でももう少しだけ、この前の話の続きを書くことにしたい。「和人のユーカラ」に関連して、書きとめておきたいことがそのあとに出てきたからである。

深沢がこの短編の舞台として北海道を選んだことには、おそらく一つの事件がかかわっている。それは、この作家が語られる際にはかならず言及されるものとなってしまった(といってもいいだろう)、1961年2月の一七歳の少年による中央公論社社長宅襲撃殺傷事件(社長の名前をとって嶋中事件と呼ばれることになる)を頂点とする「風流夢譚」事件である。この小説の発表(1960年11月)からほどなくして、右翼による攻撃が懸念されたために身を隠していた深沢は、嶋中事件のあと、警察の護衛をうけながら、東京を離れ、全国をめぐる「流浪」の旅に出ることになる。1961年11月に発表された「流浪の手記」によれば、彼はまず京都、大阪から尾道、広島へと西に下った後、日本海側を通って東北へ、さらに海を渡って北海道へと至る。しかし、この手記で忘れてならないと思うのは、そこで語られている挿話のほとんどが北海道での出来事だという事実である。この事実はたんにこの手記が記されたその時点では、深沢はまだ北海道にいたことを示しているというだけなのだろうか。

しかし、「和人のユーカラ」にほんのひと月先立って発表される、北海道を舞台としたもう一つの短編「いろひめの水」の最後の場面(「両手にこぼれる水を舌でペロペロ舐めた。この水だった、この水だった。ここへきた、ワシはここへきた。」)が、「流浪の手記」を締め括る、根室の丘の見知らぬ家で吞ませてもらったという、死と生とが隣り合わせにあることをそれ自身で鮮やかに示す「イロヒメの水(いろ媛の水)」の、文脈と背景を取り替えた再演であることにはなんの疑いもない。他方で、「流浪の手記」には、「和人のユーカラ」との繋がりを示すような要素はまったくと言っていいほど見出せない。しかし、読み手に強烈な印象を残すこの短編小説は、大雪山の登山者に注意を促した、1961年7月2日付けの北海道新聞の記事の引用から始まるのである。そして深沢がこの記事を目にする機会があったとすれば、それは北海道への、この「流浪」の旅においてでしかありえない。

もしそうだとすれば、「和人のユーカラ」発想の出発点は1961年にあったことになる。そして、深沢を北海道へと導いたのは、結果的にみれば、前年11月に「中央公論」に発表される「風流夢譚」であったとも言えることになる。私が年月日の問題にこだわっているのは、時期を同じくして、大江健三郎がやはり中央公論社の雑誌(「小説中央公論」1961年1月号)に、北海道を舞台にした、それも<ギリヤーク>の青年を主人公とした小説を発表しているからである。「幸福な若いギリアク人」と題されたその短編は、それまでに大江が発表してきた小説とは、そのテーマにおいてもエンディングのトーンにおいてもあきらかに異質である1*1しかし、連作「セヴンティーン」(第二部「政治少年死す」を含む)とはふしぎに呼び交わすものがある。大江の意図では、「セヴンティーン」と「ギリアク人」は対にして読まれるべく発表されたものなのだろうか。。この小説は発表当時ほとんど反響を呼ばなかったらしい。そしてその後も事情は変わらなかったように思われる。初出ののち、1966年に『大江健三郎全作品3』に一度再録されて以来、2018年の『大江健三郎全小説3』に再録されるまで、他のいかなる単行本、文庫本にも収録されていないからである。

私は大江がなぜ、60年安保闘争の直後というこの時期に、しかも、その年の10月12日に起きた十七歳の右翼少年による浅沼社会党委員長刺殺事件に着想を得た「セヴンティーン」の発表とまったく同時に、カラフトから北海道に渡ってきた北方先住民たる少数民族ニヴフの青年を主人公とする物語を発表したのか、そこにどんなきっかけがあったのかが不思議だった。そもそも大江は北海道にニヴフの家族が住んでいることをどんな経緯で知ったのだろうか

小説を読むだけでは解けなかった疑問は、大江がこの小説に先立って、NHKのために二つの放送劇の台本を書いており、そのどちらも北海道が舞台であることを知ったことでおおむね解けた。一つは、1959年3月20日に放送されたラジオ・ドラマ「北ノ島」であり、もう一つは、1960年11月6日放送のテレビ・ドラマ「オタスの森—われらのうちなるギリアーク人」(芸術祭参加作品とある)である。この二つのドラマを中心にすえて、大江と北方少数民族とのかかわりを包括的に論じているおそらく唯一人の著者である一條孝夫によれば、大江は少なくとも二度、北海道へ調査旅行に赴いている。一度目は1959年1月に礼文島へ、二度目は1960年夏に網走とその周辺に2*2一條孝夫「大江健三郎と北方少数民族—われらの内なるギリヤーク人」『帝塚山学院大学研究論集.文学部』38 号, 2003年、pp.1-15.。

一度目の滞在はNHKのラジオドラマ「北ノ島」脚本執筆のための取材旅行で、礼文島に「二週間近くとどまって、鰊漁の不振にあえぐ網元衆たちから話を聞いてまわっ」た。このときのことを大江は数年後に次のように語っている。「真冬の礼文島へ行った時などぼくは憂鬱症にとりつかれ、島の長老に話を聞きながら壁にむかって頭をこすりつけていたりして、当然のことながら狂人と見なされた。」(『厳粛な綱渡り』「第五部のためのノート」1965年)しかし、この聞き取りは大江にとってポジティヴな意味での転換点になったようだ。なぜなら彼はこの述懐を次のように続けているからである。「それでもぼくは次第に見知らぬ老人の言葉をノートに記録すること、旅行することに情熱を見出すようになった。それは、ぼくが小説家の生活をはじめてから、成功した唯一の性格改造であったというべきであろう。」彼は小説家としての自分にフィールドワーカーの素質があることを発見したのである。

この取材旅行がそもそもの目的であった礼文島を舞台とするラジオ・ドラマ「北ノ島」に結実したことは当然だが、加えて、このドラマの内容を下敷きに、それを大きく増幅するかたちで同じ年に連載が始まる長編小説『青年の汚名』をも生んだ。そして、私にとってはこちらの情報が重要だったのだが、大江がギリヤーク人のことを知るのもこの礼文島での取材中であったらしい。一條論文からそのことに言及されている箇所を引いておく。

「大江は礼文島で取材中に、礼文島アイヌとは別の少数民族、<カラフト引き揚げのギリヤーク民族の現状>について見聞し、その所在を知るとともに、彼らに関心を持ったようである。『青年の汚名』では、とりたてての働きはないものの、長老の身のまわりの世話をする年老いたギリヤーク人の下婢が登場し、どこか謎めいた雰囲気をかもしだしている。」

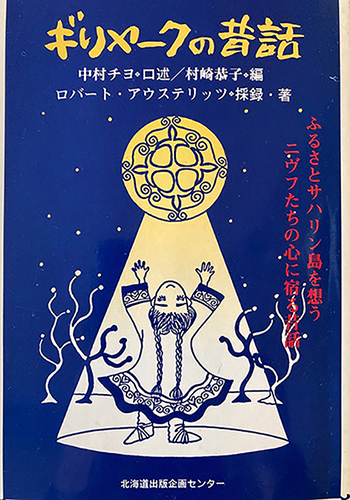

この見聞がはたして唯一のきっかけであったかどうかは分からないが、大江は安保闘争の波が急速に退いた1960年夏の終わりに、網走に「ギリアク」とオロッコの取材に赴いている3*3この取材旅行について大江は1960年9月24日の東京新聞に記事(「ギリアク人のシャーマン—網走の調査」)を寄せているらしいが、私はまだ目を通せていない。ところで、ニヴフ民族を指すロシア語の呼称は、ギリヤークと表記するのが慣例だと思われるが、大江は一度もそれを使わず、一貫してギリアク、ギリアーク(じつはギリアックもある)と表記している。その理由だが、大江はこの民族の名を文字を通してではなく、会話の中から、すなわち耳から知ったのではないか、そしてそのときの彼の耳に聞こえた音(大江はそれを北海道にいる彼らの自称だと考えた?)をできるだけ忠実に文字に移そうとしたのではないか、というのが、彼がこの民族の存在を知るに至った経緯からの、私の推測である。というのも、私は今のところ、大江の文章以外にこうした表記を目にしたことがないからである。(なお、ロバート・アウステルリッツは、ギリヤークという呼称は、樺太アイヌ語[kiriyaku]に基づくとしている。『ギリヤークの昔話』北海道出版企画センター、1992年、p.7。).。これが先に言及した二度目の北海道調査旅行であり、放映日からすれば大江がテレビドラマ「オタスの森 —われらのなかのギリアーク人」の台本を書き上げたのは、この取材旅行の直後だと考えられる。しかし、カラフト(サハリン)の先住民族の取材へと赴く先がなぜ網走だったのだろうか。一條はその事情を説明するものとして「オタスの森」放映時の番組案内を引用している。<網走の近くに敗戦のためカラフトから引き揚げてきた三十人ほどのギリヤーク人がいる。彼らは周囲の人々から土人あつかいにされいろいろ圧迫も絶えない。>

蛇足かもしれないが、私自身はよく知らなかったので、オタスについての基本情報をここで記しておきたい。オタスとは、カラフト中部の町、敷香(しすか、ロシア名ポロナイスク)の、幌内川がつくり出した三角州に、カラフトの少数民族を日本人から切り離して集住させるという方針(先住民の隔離政策)の下で、樺太庁によって1926年から設置された一種の居留区である。そこには、ギリヤーク人のみならず、オロッコ(ウィルタ)、サンダー(ウリチ)、キーリン(エヴェンキ)、ヤクーツ(ヤクート)の5民族が集められた4*4ただし、青柳文吉によれば、南樺太の少数民族のうちオタスにじっさいに集められた人々は全体の約三分の一ほどだったらしい。(「サハリン先住民族の<戦前>を考える」https://www.ff-ainu.or.jp/about/files/sem1416.pdf)。それは「オタスの森」という表現が誤解させるかもしれないような、原生の森ではない5*51934年にここを訪れた林芙美子は「砂、砂、実に宏大なる砂地の丘」と書いている。(「樺太への旅」、『愉快なる地図 台湾・樺太・パリへ』中公文庫、2022年、p.234。)。大江は「幸福な若いギリアク人」のなかで、主人公につきまとう男(青年に磯舟を漕がせてソ連領に渡ろうとする男)に次のように言わせている。「終戦まで樺太でギリアク人は土人保護法というのをうけて集まって暮らしてたんだからな、インディアンと同じさ、保護区があったんだ、樺太の敷香[しすか]のオタスの森だよ」。

大江はこの物語の主人公を、<アメリカ・インディアンのように皮膚が黒く硬いのでインディアンとよばれている二十歳の製材工>で、<北海道北東のオホーツク海岸にある、人口四万たらずの市>に母親と一緒に住んでいる青年として設定している。したがって、「インディアンと同じさ」という言葉は、青年のあだ名をただのあだ名ではすまないものにしてしまうことになる。だが、いまは話を網走に戻そう。青年とその母親が住む町は、うえに引いたように、「オホーツク海岸にある、人口四万たらずの市」とだけ記され、網走という名は一度もでてこない。しかし、美幌や佐呂間という地名がでてくるうえに、それが彼らの住む市の近傍にあることが推測されるとなれば、網走市以外にその候補は見当たらない。ぼかしてはあるが、隠されてはいないといえる。私は大江がギリヤーク人の物語を書くのになぜこの町を選んだのかが分からなかった。だが、この小説が大江が網走でおこなった取材にもとづいているのであれば、じっさいは謎などどこにもなかったのである。そして網走には、戦後、日本領ではなくなったカラフトから引き揚げてきた人々が住んでいたのだ。これも一條論文から教えられたことであるが、大江が網走周辺で行った調査の協力者の中には、ギリヤークのシャーマン(巫女)であった、『ギリヤークの昔話』の口述者、中村チヨが含まれていた。大江は彼女から「ギリアク・オロッコの数家族が、父祖の地の樺太を棄てて北海道にひきあげてきた」経緯を聞き取ったらしい6*6日露戦争(ポーツマス条約)以降、日本の領土となっていた南樺太にいた少数民族の一部が、日本の敗戦後に北海道へと渡ることになったことには、すでに彼らの生活が<日本化>していたこととはべつの特別な理由があった。戦時中、日本軍の特務機関は彼らをソ連軍の動きをさぐるスパイとして使っていた(諜報活動を行うことを強制していた)のである。日本に<引き揚げた>人たちにはそうした特務員の家族が多かったという。そのことは、「幸福な若いギリアク人」の中で、シベリアの抑留所で亡くなった青年の父親と、療養所にいるシャーマンの老人に共通する過去として語られている。老シャーマンは青年に向かって言う。「戦争のあいだギリアク人は日本の憲兵のために特務機関で働いた。ソ連軍がきた時は、それで男みんな監獄よ。わしは監獄に三年いて考えた、シャーマンのわしがギリアクみんなの不幸をひきうけてみたらいいとなあ。それで同じ房にいたギリアクに、わしの右の眼を潰させた。翌日にはギリアク人みな釈放よ」。。

ここでようやく、「和人のユーカラ」に戻ってくる準備ができた。前回の通信で、私は次のように書いた。「<アイヌよりも先住の人々>として、深沢はどんな民族のことを考えていたのだろうか。オホーツク人だろうか、アイヌの先祖たちと戦ったというのなら、オホーツク人の末裔としての、サハリン(樺太)に残るニヴフ(ギリヤーク)だろうか、それともトナカイと暮らすウィルタ(オロッコ)だろうか。しかし、そうした詮索はおそらくただ一つの結論にたどり着くことはないだろうし、この小説の理解にとって重要なことでもないだろう。」

「和人のユーカラ」の主人公たる謎の大男の正体に関して、私は原則としていまもその考えに変わりはない。彼が属している民族が架空の先住民であったとしてもいいのではないかとさえ思う。しかし、大江の「幸福な若いギリアク人」とその背景について調べているうちに、そしてとりわけ、大江がそれを書くにあたって網走とその周辺に取材をしているという事実を知ったことで、深沢がひょっとすると、「幸福な若いギリアク人」を読み、さらに網走周辺に住むギリヤーク人について、何かを見聞きしていた可能性ははたしてないのだろうかという気がしてきた。といっても、大男を戦後にカラフトから北海道に来たギリヤーク人とみなそうというわけではない。深沢が大江の小説やドラマの内容とその背景をいくぶんなりとも意識していた可能性を考えたくなったのは、そうすれば「和人のユーカラ」の話者である「私」が大雪山の麓の宿を引き払い、札幌へ戻ろうとするさいに選択するルートが読み手に感じさせる奇妙さ(「私」はバスを乗り継いで帰ることを選ぶが、その際に乗るバスは、大雪山からみて札幌からはむしろ遠ざかる方向の、網走を通り稚内を回っていくバスなのである)が奇妙なものではなくなるからである。そして男がオホーツク海沿岸の海の中にゆっくりと入っていくのを「私」が幻視するのは、そのバスの窓からなのだ。

論拠としてはたしかにあまりにも弱い。「和人のユーカラ」の話者は男の出自について、アイヌ人の「とりや」から聞いた話として次のように語っている。「アイツたちは、もともと、この土地にはいないのだそうである。だいたい、住んでいるのは「ロシアの土地」だという。それもどこだかはっきりはきまっていないらしいという。樺太とも言ったり、島だとも言われているそうである。」ここには網走との関係を窺わせるものはなにもない。この小説で網走という地名が出てくるのは、帰路に乗るバスの行き先をのぞけば、あとは、あの男は「別荘」に行っているのでは、と言われて、「私」が思わず「網走の刑務所へですか?」と口走ってしまう場面だけである。そもそも、この二つの小説を結びつけて読まなければならない必然性は小説自体のなかにはないと言われてしまえば、私には反論の余地はない。しかし、1960年末から61年の春にかけて、深沢と大江がその身にほとんど同じ荒波をかぶっていたこともまた事実である。「風流夢譚」はその後二度と再刊されず、「セヴンティーン」第二部としての「政治少年死す」は、2018年に「幸福な若いギリアク人」と並んで再刊されるまで(『大江健三郎全小説3』講談社)、大江の意志とはまったく別の理由によって、57年間にも渡って「封印」される。深沢と大江という、およそ資質の異なるこの二人の作家の「接点」が、象徴天皇制の問題と、北方先住民族の問題にまたがって見出されるとすれば、それは十分に考えてみるに値することのはずである。

「流浪の手記」には、札幌にいるときに受け取った送り主不明の小包の中にあった二冊の本のことが出てくる。彼が北海道に来ているのを知っている誰かが家の方へ送ってくれたのだ、とその好意にうれしくなって、深沢はその二冊の本を手に取って寝転びながら読み始める。一冊は開高健の『ロビンソンの末裔』、もう一冊は1960年の「中央公論」での連載をまとめた、梅棹忠夫の『日本探検』である。深沢の眼は後者の「北海道独立論」という文字に惹きつけられる。

1960年といえば、すでに北海道の観光ブームは始まっていた。そのさい北海道のトレードマークないしはシンボルとして打ち出されたのが、「アイヌと熊」である。ポスターに、パンフレットに、アイヌと熊はいたるところにその姿をあらわす。梅棹はそこに戦後の北海道に生じた一種の転倒をみいだす。「二〇年前 [=1940年] は、こんなことはなかった。二〇年前も、たしかにアイヌとクマは存在した。しかし、アイヌはなお民族同化政策の対象としての微妙な存在であり、クマは、人畜に大きな被害を与えるところの、退治すべき相手であった。どちらも、なんらかの意味において、シリアスなものを含んでいた7*7梅棹忠夫『日本探検』講談社学術文庫、2014年、p.156。。」

この転倒は何に起因するのか。梅棹は、札幌という都市を例にとりながら、それを次のように説明している。

戦前、札幌は北にある数ある都市のひとつに過ぎなかった。「ここからさきには、まだ旭川があり、大泊8*8コルサコフ があり、豊原9*9ユジノ・サハリンスク があり、敷香 [しすか]があった。[…] カラフトという存在をかんがえにいれるとき、北海道は単に通路でしかなかった。開拓前線はカラフトにあった。札幌は、いわば中継基地に過ぎなかった。

ところがいまや、カラフトはない。北海道は、そして札幌は、それ自身が「終着駅」化したのである。戦後の札幌は、大都市として成長するとともに、北のはての都という性格をますますつよめてきたのである。そして、北海道そのものも、あらためて日本のあたらしい「辺境」という役割をになわされることとなった。すくなくとも、ほかのすべての辺境をうしなった内地の人たちは、北海道にあたらしい「辺境」の夢をおいはじめた。奇妙なことだが、北海道の辺境化は戦後にはじまるのである10*10梅棹忠夫、前掲書、pp.157-158。。」(157-158)

北海道の辺境化(=再辺境化)は戦後にはじまる。フロンティアの縮小による再フロンティア化。そうした目で見れば、「幸福な若いギリアク人」も「和人のユーカラ」も、この再辺境化した北海道を条件として背負わされた想像力が、それとの格闘を通じて生み出した作品として見えてこないこともない。すでに言及した「流浪の手記」末尾の根室でのエピソードにも、この辺境化は「ぼーっと黒い」影を落としている。

丘で、私はある家を見つけて近づいた。勝手口があいていて、

「水を、のませて下さい」

と言った。親切な奥さんが出て来て、コップをみがいてこぼれるように水をくんでくれた。ぐーっと吞んで、

「うまいですね」

と思わず私は言った。

「イロヒメの水ですよ、イロヒメの水をひいているのですよ」

と教えてくれて、またこぼれるほど注いでくれた。

「ううーウ」と霧笛は苦悩の音をたてている。ぼーっと黒い対岸はソ連領の島々だ。さいはての霧の中の沼のいろ媛の水は冷たい。私は、知らない家の勝手口に立って乞食のようにガブガブ吞んだ。

[1] しかし、連作「セヴンティーン」(第二部「政治少年死す」を含む)とはふしぎに呼び交わすものがある。大江の意図では、「セヴンティーン」と「ギリアク人」は対にして読まれるべく発表されたものなのだろうか。

[2] 一條孝夫「大江健三郎と北方少数民族—われらの内なるギリヤーク人」『帝塚山学院大学研究論集.文学部』38 号, 2003年、pp.1-15.

[3] この取材旅行について大江は1960年9月24日の東京新聞に記事(「ギリアク人のシャーマン—網走の調査」)を寄せているらしいが、私はまだ目を通せていない。ところで、ニヴフ民族を指すロシア語の呼称は、ギリヤークと表記するのが慣例だと思われるが、大江は一度もそれを使わず、一貫してギリアク、ギリアーク(じつはギリアックもある)と表記している。その理由だが、大江はこの民族の名を文字を通してではなく、会話の中から、すなわち耳から知ったのではないか、そしてそのときの彼の耳に聞こえた音(大江はそれを北海道にいる彼らの自称だと考えた?)をできるだけ忠実に文字に移そうとしたのではないか、というのが、彼がこの民族の存在を知るに至った経緯からの、私の推測である。というのも、私は今のところ、大江の文章以外にこうした表記を目にしたことがないからである。(なお、ロバート・アウステルリッツは、ギリヤークという呼称は、樺太アイヌ語[kiriyaku]に基づくとしている。『ギリヤークの昔話』北海道出版企画センター、1992年、p.7。)

[4] ただし、青柳文吉によれば、南樺太の少数民族のうちオタスにじっさいに集められた人々は全体の約三分の一ほどだったらしい。(「サハリン先住民族の<戦前>を考える」https://www.ff-ainu.or.jp/about/files/sem1416.pdf)

[5] 1934年にここを訪れた林芙美子は「砂、砂、実に宏大なる砂地の丘」と書いている。(「樺太への旅」、『愉快なる地図 台湾・樺太・パリへ』中公文庫、2022年、p.234。)

[6] 日露戦争(ポーツマス条約)以降、日本の領土となっていた南樺太にいた少数民族の一部が、日本の敗戦後に北海道へと渡ることになったことには、すでに彼らの生活が<日本化>していたこととはべつの特別な理由があった。戦時中、日本軍の特務機関は彼らをソ連軍の動きをさぐるスパイとして使っていた(諜報活動を行うことを強制していた)のである。日本に<引き揚げた>人たちにはそうした特務員の家族が多かったという。そのことは、「幸福な若いギリアク人」の中で、シベリアの抑留所で亡くなった青年の父親と、療養所にいるシャーマンの老人に共通する過去として語られている。老シャーマンは青年に向かって言う。「戦争のあいだギリアク人は日本の憲兵のために特務機関で働いた。ソ連軍がきた時は、それで男みんな監獄よ。わしは監獄に三年いて考えた、シャーマンのわしがギリアクみんなの不幸をひきうけてみたらいいとなあ。それで同じ房にいたギリアクに、わしの右の眼を潰させた。翌日にはギリアク人みな釈放よ」。

[7] 梅棹忠夫『日本探検』講談社学術文庫、2014年、p.156。

[8] コルサコフ

[9] ユジノ・サハリンスク

[10] 梅棹忠夫、前掲書、pp.157-158。

山田広昭(Hiroaki Yamada)

フランス文学、思想。東京大学名誉教授。大阪府生れ。著書に、『現代言語論』(共著、1990年)、『三点確保─ロマン主義とナショナリズム』(2001年。以上、新曜社)『可能なるアナキズム─マルセル・モースと贈与のモラル』(インスクリプト、2020年)など。

最近の論考に、「全般経済学と純粋アナーキー原理」(『はじまりのバタイユ』所収、法政大学出版局、2023年4月)、「希望の原理としての反復強迫」(『群像』2023年2月号)、「不順国神(まつろわぬくにつかみ)、あるいはセイタカアワダチソウと葛の間を歩む者──「絶対小説家」大江健三郎を悼む」(『ユリイカ』2023年7月臨増 総特集=大江健三郎)などがある。

訳書に、『ヴァレリー集成IV:精神の〈哲学〉』(編訳、筑摩書房、2011年)他。