大地─弥勒山と三輪山

定林寺五重塔を構成する石は花崗岩であった。はたして訪れた韓国のほとんどの石造建築の素材は花崗岩であった。扶餘(プヨ)の近郊、定林寺の次に訪れた益山弥勒寺趾(以降弥勒寺)に残された石塔もまた花崗岩であった。

弥勒寺の西側石塔もまた日本と因縁深い。朝鮮総督府時代に再発見されたこの石塔は、当時すでに大きく姿を崩し東北面だけ六層の面影をとどめていた。崩壊を防ぐため当時コンクリートが応急措置的に塔に充填された。この状態を改善するべく同塔の本格的補修工事が1998年より開始された。その解体工事中の2009年に舎利具を納めた函が最下層の心柱石から発見された。その中に収められていた建立経緯を記録した「奉安記」によって、同寺の建立年代が確定するという画期的な発見があった。

全193字からなる奉安記によると、弥勒寺の創健者は、武王(580-641)の后・佐平沙乇積徳女で、創建時期は己亥年正月廿九日(639年)であった1*1https://ja.namu.wiki/w/미륵사。弥勒寺の建立経緯を記した他の記録2*2『三国遺事』巻第二、紀異第二、武王条(『韓中日 古代寺趾比較研究(1)』国立扶餘文化財研究所学術研究叢書49号、2009より転載)では、武王と后が道中に訪れた池から、弥勒三尊が現れ、王妃がその池の場所に伽藍建立を進言した。その結果、池を埋め立て、仏殿と塔を三尊のために建立したとされる。最近の発掘調査で、埋め立てられた池跡が敷地内で発見され、これらの経緯がほぼ正しかったことが判明したという。結果として造立時期は東洋建築史研究者であった関野貞が過去に推測した際の文武王14年(674年)以降説3*3参照:杉山信三『朝鮮の石塔』東亜建築選書8、1944内の弥勒寺解説による。を遡り、再建前のオリジナル法隆寺(607年建立)がその姿を保っていた時期であった。この年代確定は韓国の人々のみならず、百済の技術によって本格的建築が開始された地域に属する我が身にしても、何か心の安定を得るはれやかさがあった。

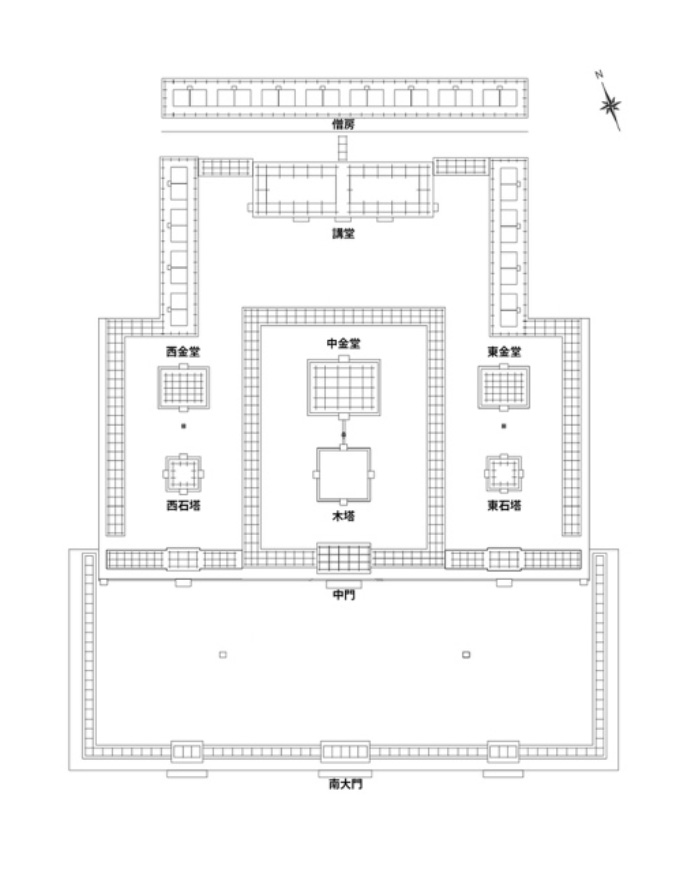

639年に弥勒寺は着工した4*4本文でも述べたように舎利具は最下層の心柱石に納められていたため、銘文の年代は着工時に近い建設期とみて間違いない。。それは、弥勒三体のために中門と塔と金堂を一列のセットとして、それを三つ並列し背後の大講堂で統括するというダイナミックな構想によって計画された。かつそれは当時の東アジアの仏教建築最大規模の伽藍であった(図2)。驚くべきことに、建設に際しては当時緊張関係にあった新羅の真平王(579-632)が工人を百人送るなどの応援もあったとされている5*5『三国遺事』による。注4に同じ。。弥勒寺は仏教に対する信仰によって宿敵の新羅とも通じ、当時の朝鮮半島に割拠した国家間での牽制がはかられていたとも指摘されている。

ただしそこも建物がほとんどない史跡である。南大門が建てられていたはずの場所に立ってみた。そこから眺めた弥勒寺は、これまで体験してきた仏教伽藍の構成やスケールを大きく超えるものであった。あいにく曇天であったが、低い雲がその伽藍背後にたなびいてむしろその気積の巨大さを示していた。門の位置から見て左、つまり西側に崩れかかった姿のままで修復を完了したその石塔が、そして右つまり東側に発掘材を部分使用して完全体を推定復元した、九重の石塔が屹立している。その間には破格に大型の木造九重塔が建てられていたと推測される基壇があり、建っているべき塔の空間がぽっかりと空いていた(図1)。さきほどの雲が寺の背後にみえかくれする弥勒山の稜線を登りつつあった。その山の鷹揚な姿によってこそ弥勒寺がしめる境内が奥行き深く区画されていた。

雲がやや開けた。稜線から頂上までの弥勒山の全貌を確認したとき、予想もしなかった連想が脳裏に浮かんだ。その姿に日本の大和三山周辺、特に三輪山の面影を見たのだった。

はたして自分の連想を信じきれず、思わず携帯していたタブレット端末のスイッチを入れて、三輪山の画像を検索した。そして雲間に見え隠れしている眼前の稜線に当ててみた。

二つの山は全く同じ角度で構成されていた。その規模や空間的広がりも酷似していた。さらに天香具山にも視点を移してみた。似てはいるが三輪山よりもだいぶ小ぶりなその姿を眺めていると、天香具山から0.7kmほど南下した地点に「大官大寺跡」という史跡マークのアイコンを発見した。試しにタップして、そのクチコミを読んだ(「Yasuhiro Matsuo ローカルガイド · 369 件のクチコミ · 5,602 枚の写真)。

聖徳太子が創建した熊凝精舎を舒明天皇が百済川のほとりに遷して、百済大寺となり、天武天皇がその後、この飛鳥の地に遷して大官大寺と改称したといいます。しかし、この跡地の調査で、文武天皇の時代のものであることがわかっています。 したがって、天武天皇の御代の高市大寺は別の場所にあったと考えられています。 この場所には九重塔や金堂がある大伽藍だったいうことです。その後、平城京遷都に伴い、大安寺ができて、このお寺は711年の藤原京の大火で焼失してしまった。 明治時代前には礎石も残っていたのですが、歴史的な遺産にもかかわらず、明治22年、橿原神宮造営の際にそれらの礎石も持ち運ばれてしまい、いまや土壇のみが残っています。(下線は筆者)」

「大官」は天皇の意であり、大官大寺は天皇発願による別格の仏教寺院の系譜に続いたものであった。それは舒明天皇(在位629-641)の発願によって建立された別の寺、百済大寺から始まった。百済の名を直裁に冠したこの寺には、益山弥勒寺の西塔建立と奇しくも同年の639年に九重塔を建てた記録が残っている6*6《日本書紀》舒明天皇の巻。この同時性は百済との緊密な関係を示唆しているようだ。その後天武天皇(在位673-686)によって高市大寺(所在不明)へ遷され、そしてさらに文武天皇(在位697-707)によって遷された結果がこの大官大寺跡であった7*7《大安寺伽藍縁起幷流記資財帳》と《日本書紀》の記述をもとに総合したもの。。以下にその前後関係を整理しておく。

百済大寺 舒明天皇(在位629-641) 639発願 645頃完成8*8着工年は「日本書紀」竣工年は熊谷公一の主張に基づく。

高市大寺 天武天皇(在位673-686) 673発願9*9「大安寺伽藍縁起」 682以前に完成10*10『日本書紀』

大官大寺 文武天皇(在位697-707) 699発願 711焼亡11*11『扶桑略記』

「クチコミ」にあったように、焼亡した大官大寺の跡地には礎石すら残っていないが、1980年代を通して行われた発掘調査によって伽藍配置が復元された。中門、金堂、講堂が南北に一直線に並び、そして金堂の東南前に一辺約35mの基壇跡とその中に一辺約15mの五間柱間の正方形平面が確認された。さらに心礎抜き取り穴も検出され塔が建っていたに間違いないが、明らかに別格に大型である。その結果、記録12*12『扶桑略記』に残る文武3(699)年着工の九重塔の建立場所と推定された。

これら伽藍の背後、直線北上に天香具山が鎮座していた。伽藍と山の配置関係もまた益山弥勒寺を想起させた(後から気づくのだが、大官大寺そのものは古代新羅最大の仏教寺院であった慶州・皇龍寺の伽藍跡こそ、その北方の背後の山の関係がさらに似ていた)。元百済の地から奈良三山への急な連想からはじまったこれら符号の連鎖は、無意識の自分からの宿題のようだった。百済の地訪問から年をまたいだ夏、奈良飛鳥を訪れてみた。

東アジアとはどこか

明日香村に所在する飛鳥寺は国内最初の本格的仏教寺院跡でもある。創建当時の建造物はないのだが、本堂に面した庭に、住職による興味深い看板が、境内の外に広がる飛鳥の山並みに向けて立てられていた。

真神原の眺め 視野を遠く放つべし。ここに立ちて見る風景は古代朝鮮新羅の古都慶州、百済の古代扶餘の地と酷似しており、大陸風で飛鳥地方随一なり。日本文化のふる里である古都飛鳥のこの風景には古代百済や新羅の人々の望郷の念を禁じえない

この住職のように、検討の過程で、韓半島南部に飛鳥の面影を見た人の記述を散見した。小林秀雄(1902-83)は車窓からみた稲田の背後に並ぶ丘陵の様子を内地と比べているし(「慶州」)、国文学者折口信夫に師事した文芸評論家・山本健吉(1907-88)は、より具体的にその類似を語っている。

慶州も盆地だし、扶余も盆地です。私は先に慶州へ行きそれから扶余に行ったのです。慶州に行って、これは非常に飛鳥に似ていると思って、次に扶余に行ったら、さらによく似ておりました。扶余には三山がございます。やっぱり盆地の中の低い山ですけれども、大和三山のように三角形にはなっていないで、もう少し一直線に近いように並んでいます。それから山の感じが、大和の山のように、柔らかい感じです。そしてそこに錦江(白馬江)という川が流れているのです。これは大きな川です。新羅とか百済とかの人たちが大和へやってきて、三山とか大和の山河を見たら、望郷の思いを発しただろうなあということが、よくわかりました。(『日本の名著 1 日本書紀』 付録 対談山本健吉/井上光貞)

彼は慶州と扶餘、特に扶餘は日本の飛鳥とその風景が似ていること、特にその山の感じがいずれも低く柔らかいこと、違いとしては扶餘の山は大和三山より(一直線に)並んでいることを挙げていた。彼らの言葉を受け止めつつ、これから要になる地理情報をいくつか挙げ、扶餘(百済)と飛鳥(大和)の大地を比較する。それら情報の重ね合わせの結果として、両者の大地の類似にはそれ相応の理由があり、この山本の指摘は、実に正鵠をいた印象であったことがはっきりするだろう。

まず、それぞれの盆地に展開する山の地質はいずれも花崗岩を主体としていた。

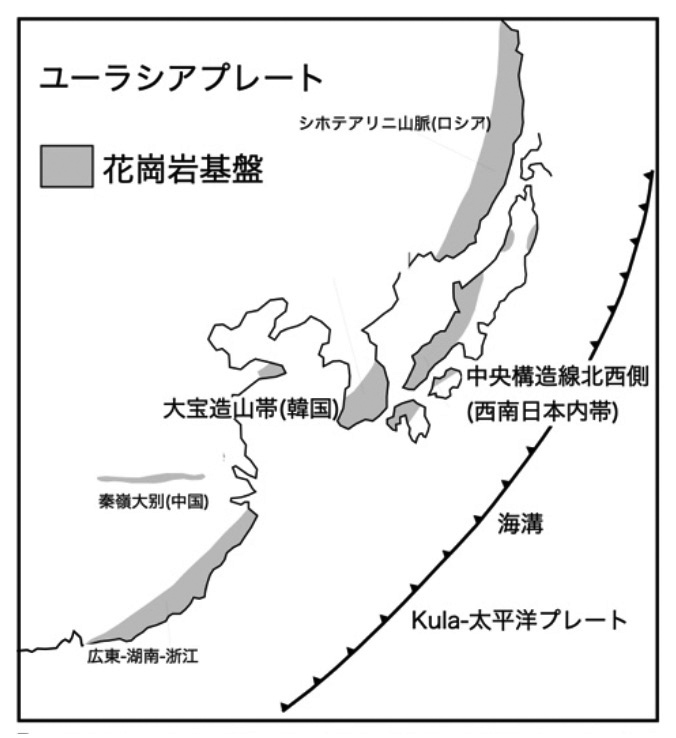

益山弥勒寺の背後の弥勒山は標高約400mで、韓半島で最も激しい地殻運動であったという「大宝(デボ, Daebo)造山運動」の西側先端の岬のような立地の一つを占めている。その大地の運動によって、韓半島の背骨のように半島の東西をつないで多量のマグマ-花崗岩が、白亜紀初期(約1億4500万年前)に深部から地上にむけて貫入した13*13参考:徳橋秀一「韓半島南部縦断地質巡検記」地質ニュース598号、2004年6月、14*14韓半島東部の浮石寺など、扶餘から離れた地域の多くの主要文化財も同造山帯に位置している。。

一方、大和三山と三輪山を擁する日本の飛鳥盆地とそれを囲む山地は関東から九州までを真横に縦断する中央構造線という大断層の北側に属している。さらに同地は全く異なる地質地層をもつ同断層南側と接する境界部分に位置している。その北側一帯でも白亜紀後期(約1億50万年から6600万年前)にマグマが上昇しその熱で大地を変成させ、マグマ自体はゆっくりと冷え大量の花崗岩や斑れい岩15*15玄武岩系の深成岩であり、岩石全体が固く黒い。となった。それが後に地表に上昇、露頭して奈良周辺の山地の原型を作った。つまり扶餘、飛鳥それぞれの山々は白亜紀それぞれ前・後期という、地球年代としては近接期に生まれた花崗岩類をともに母体とした共通性があった。

ここで新しい連結が頭の中ではじまる。そういえば、日本の国土ははるか以前、現在の朝鮮を含むアジア・ユーラシア大陸の東縁で一体であったことに思い至ったのである。大地は動く。その動力は地球のプレートテクトニクスだ。その詳細については現在でも諸説あるが、韓半島と日本がそれぞれ現在の位置に落ち着いたのが約1500万年前であることは、現在の研究者間でほぼ一致している16*16参照:伊藤孝『日本列島はすごい 水・森林・黄金を生んだ大地」中公新書2024年4月。一説では、約5000万年前は、現在の中国大陸と韓半島と日本の一部は一体化していた17*17参照:宇野康司「アジア大陸の変形と日本列島の形成史」(プレゼン)https://okayama-geo.jp/pdf/tinfo-r3-032-03.pdf(図7)。つまり大和三山が半島、大陸的な風景を醸し出す前提として、そもそも飛鳥の原大地がユーラシア東縁部として地質的に連続していたことを知るのである18*18その連続性についてやや詳細に述べておきたい。興味深いのは、現在の日本の全国土がすべて大陸由来というわけではないことである。さきの中央構造線北側を含む西日本部分(西南日本内帯という)が主に大陸と一体化していた大地であったことが判明している。大地が動くことによって各年代のもつ大地の地磁気が微妙にずれていったことが大地移動の足跡を復元する根拠となったのだった(参照:乙藤洋一郎「古地磁気が語る日本列島・日本海の形成」地質技術第7号,p.17-25,2017)。大陸から拡張したそのプレートは、太平洋側から押し寄せてきた一方の海洋プレートと常に衝突し続けた。海洋側のプレートが大陸からのプレートの下にもぐりこみつづける過程で海底につもった堆積物がはぎ取られ、陸側の大陸プレートの辺縁に層をなして付加した。これを付加体という。奈良盆地に隣接する紀ノ川以南の和歌山は中央構造線より南側であり、これは海側の太平洋プレート側が運んだ付加体が重層する地帯であった。つまり現在の日本の中央構造線は大陸側と海洋側のプレートの衝突境界なのであり、飛鳥地方を含む地域である領家変成帯は、大陸から移動した大地の辺縁にあたっていた。さらにこの衝突によって、白亜紀に火山活動が活発化した結果、現在の韓半島と日本での花崗岩が共通して形成されたのだった(参照:奥平敬元ほか「領家帯に記録された東アジア東縁の白亜紀イベント」地学雑誌120(3)、p.452-465, 2011。特にp.459の地質断面概念図を参照のこと。)。。

私たちがなにげなく用いている東アジアという響きに、この数千万年前のプレート上の直接的な連続が大きく寄与しているはずである。なぜならそれは失われた太古としてではなく、扶餘そして飛鳥で露出した山、そして景観を形作った祖型として、今まさに私たちが踏み、見ているのだから。飛鳥寺の住職が書いたように、視野を遠くへ放つべし。ここに私たちは扶餘と飛鳥の大地に大きな共通性を見出す。そしてそれぞれが分離してからの大地は、その後の地球規模のイベントや気候の違いなどによって異なった風景を生み出すはずなのに、なぜ、弥勒寺背後の弥勒山と飛鳥の三輪山の姿はなおも似ているのだろうか。 (つづく)

*本稿を含む連載1、2、3は、石山修武+中谷礼仁ほか著『韓国「かたち」紀行──東アジア・建築・人びと』(草思社より2025年9月末刊行)に収録予定です。

*1 https://ja.namu.wiki/w/미륵사

*2 『三国遺事』巻第二、紀異第二、武王条(『韓中日 古代寺趾比較研究(1)』国立扶餘文化財研究所学術研究叢書49号、2009より転載)

*3 参照:杉山信三『朝鮮の石塔』東亜建築選書8、1944内の弥勒寺解説による。

*4 本文でも述べたように舎利具は最下層の心柱石に納められていたため、銘文の年代は着工時に近い建設期とみて間違いない。

*5 『三国遺事』による。注4に同じ。

*6 「日本書紀」 舒明天皇の巻

*7 《大安寺伽藍縁起幷流記資財帳》と《日本書紀》の記述をもとに総合したもの。

*8 着工年は「日本書紀」竣工年は熊谷公一の主張に基づく。

*9 「大安寺伽藍縁起」

*10 「日本書紀」

*11 「扶桑略記」

*12 「扶桑略記」

*13 参考:徳橋秀一「韓半島南部縦断地質巡検記」地質ニュース598号、2004年6月

*14 韓半島東部の浮石寺など、扶餘から離れた地域の多くの主要文化財も同造山帯に位置している。

*15 玄武岩系の深成岩であり、岩石全体が固く黒い。

*16 参照:伊藤孝『日本列島はすごい 水・森林・黄金を生んだ大地」中公新書2024年4月

*17 参照:宇野康司「アジア大陸の変形と日本列島の形成史」(プレゼン)https://okayama-geo.jp/pdf/tinfo-r3-032-03.pdf

*18 その連続性についてやや詳細に述べておきたい。興味深いのは、現在の日本の全国土がすべて大陸由来というわけではないことである。さきの中央構造線北側を含む西日本部分(西南日本内帯という)が主に大陸と一体化していた大地であったことが判明している。大地が動くことによって各年代のもつ大地の地磁気が微妙にずれていったことが大地移動の足跡を復元する根拠となったのだった(参照:乙藤洋一郎「古地磁気が語る日本列島・日本海の形成」地質技術第7号,p.17-25,2017)。大陸から拡張したそのプレートは、太平洋側から押し寄せてきた一方の海洋プレートと常に衝突し続けた。海洋側のプレートが大陸からのプレートの下にもぐりこみつづける過程で海底につもった堆積物がはぎ取られ、陸側の大陸プレートの辺縁に層をなして付加した。これを付加体という。奈良盆地に隣接する紀ノ川以南の和歌山は中央構造線より南側であり、これは海側の太平洋プレート側が運んだ付加体が重層する地帯であった。つまり現在の日本の中央構造線は大陸側と海洋側のプレートの衝突境界なのであり、飛鳥地方を含む地域である領家変成帯は、大陸から移動した大地の辺縁にあたっていた。さらにこの衝突によって、白亜紀に火山活動が活発化した結果、現在の韓半島と日本での花崗岩が共通して形成されたのだった(参照:奥平敬元ほか「領家帯に記録された東アジア東縁の白亜紀イベント」地学雑誌120(3)、p.452-465, 2011。特にp.459の地質断面概念図を参照のこと。)。

中谷礼仁(Nakatani, Norihito)

1965年、東京生れ。建築史。早稲田大学創造理工学部建築学科教授。都市の先行形態の研究、今和次郎が訪れた民家を再訪しその変容を記録する活動を経て、現在長期持続集落研究・千年村プロジェクトを展開・継続中。2013年にはユーラシアプレートの境界上の居住・文明調査でアジア、地中海、アフリカ各地を巡歴。建築設計も手がける。2019年より生環境構築史をテーマに、編集同人松田法子・青井哲人らと学際的Webzineを展開。近年は、松村秀一らと解築学(解体からはじまる循環型建築学)を提唱。

[著訳書]

『実況・近代建築史講義』(インスクリプト、2020)『実況・比較西洋建築史講義』(インスクリプト、2020)、『未来のコミューン─家、家族、共存のかたち』(インスクリプト、2019。2020年日本建築学会著作賞受賞)、『動く大地、住まいのかたち─プレート境界を旅する』(岩波書店、2017。2018年日本建築学会著作賞受賞)、『今和次郎「日本の民家」再訪』(瀝青会名義、平凡社、2012。2013年日本生活学会今和次郎賞、同年第一回日本建築学会著作賞受賞)、『セヴェラルネス+ ─事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)、『近世建築論集』(アセテート、2004)、『幕末・明治期規矩術の展開過程の研究』(早稲田大学博士論文、私家版、1998)、『国学・明治・建築家─近代「日本国」建築の系譜をめぐって』(波乗社、1993)、ジョージ・クブラー『時のかたち─事物の歴史をめぐって』(共訳、SD選書、鹿島出版会、2018)他。