マサ土の角度

ここで紹介したいのは花崗岩大地が作り出す景観についてのメカニズム研究1*1池田碩『花崗岩地形の世界』古今書院1998である。世界を見れば日本とは全く違った花崗岩によるダイナミックな自然の造形があるのだが、特に海に臨みモンスーンの影響を受ける湿潤な気候環境下にある場合、花崗岩は風化して土へ進みやすい。これが先の東アジア的花崗岩地形に共通する、花崗岩類の風化によって生じる崩壊土であるマサ土(真砂土)である。

花崗岩は、マグマが地下でゆっくり固結した結果の石英、長石、雲母の集合体であった。それが地表へと上昇し冷えるときにその体積がわずかに収縮したり、岩盤の圧力がら解放されるときに割れ目(節理)が生じる。さらに地殻変動による外力が加わることで、一層激しい割れが加わることもある。露頭した花崗岩は割れが少なく間隔が離れていれば大岩として残るが、多く密に割れていれば雨風によって急激に風化、分解する。これがマサ土となる2*2花崗岩の風化では組織内の黒雲母が最も早く分解し、長石が粘土化する。黒雲母の鉄分が酸化することで周囲が褐色化する。地崩れを頻発する近畿、中国地方ではその後に褐色のマサ土の断面をみる(「花崗岩中の黒雲母」自然史博物館のページ:https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/rock/zougankoubutu/biotite-granite.html)。また透明白色の石英のみが結晶として残りやすいため、銀閣寺の銀沙灘が有名な京都の白川沿いの扇状地をはじめとして、花崗岩地域の海岸や河原には白砂が堆積している。。

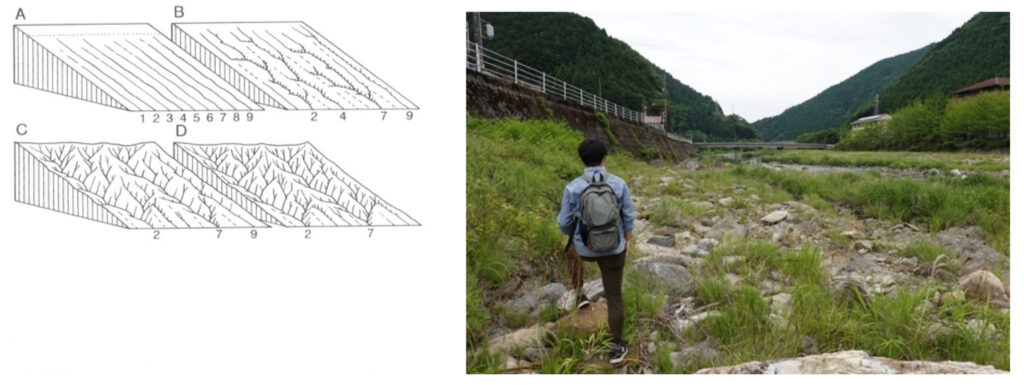

さらに、単純な地形ではしばしば、同規模の河谷がほぼ等間隔で並走していることがある。初めは小さな水みちから始まり、それが次第に吸収合併を繰り返しつつ主要な谷がほぼ一定的な感覚で並ぶ現象のことである3*3これを「谷の等間隔性」と呼ぶ。参考:鈴木隆介『建設技術者のための地形図読図入門 第三巻』古今書院。このような現象は節理をもつ均質な花崗岩丘陵の風化において多く生じる。地表に露出した花崗岩に雨水や地下水が染み込むと、表面部は風化に耐えた岩塊と風化した結果のマサ土が混じり合い、次第に表面から侵食され、山の姿が形成されていく。これが花崗岩地帯で一定のなだらかな角度をもつ山々が規則的に並んだ風景ができることの説明である(図2)。先の山本が述べた一直線に並んだ扶餘の山はこれにあたり、さらに同じような風景は花崗岩帯の日本の中国地方でも確認することができる(図3)。

大和高原(笠置山地)の西端に位置する三輪山もその類似例である。三輪山は標高467mでなだらかな印象深い円錐形の姿形を持つが、これは三輪山の頂上付近が、花崗岩より硬い深成岩である斑れい岩を多く含んでいるからだという。それを骨格として周囲のマサ土を含む花崗岩類が一定の角度をなして崩れ、山の姿を形づくっている4*4参照:堀井甚一郎「三輪山の自然地理と自然美」『大神神社史』大神神社史料編修委員会1975。三輪山を登拝すると、その道順のあちこちで現れる黒い多数の霊石が斑れい岩であり、足元がマサ土である。

扶餘の弥勒山はどうだろうか。それは同地域の広範囲に分布している花崗岩が100km2以上にわたって露頭した結果である。残念ながら登る機会を得ていないが、その西南から南の斜面には岩石を採取したくさびの痕跡が多く残っているという。弥勒寺石塔で用いた花崗岩も当然ここから切り出されたであろうし、その山の姿が三輪山と同じく一定のなだらかな角度をなしているのは、その地質が風化したマサ土と残った花崗岩塊との混成により導かれているからだろう。つまり両者の角度は物理として相似している。土や砂などの堆積物が完全に安定した状態の斜面の角度を安息角という。マサ土の安息角は20度後半5*5マサ土の安息角(=内部摩擦角)は、地域によって異なるがおおよそ25度から30度である。参考:吉田望ほか「N値の小さい砂はなぜ弱いか」日本建築学会学術講演梗概集2002年8月、小堀慈久「まさ土斜面崩壊要因の地域的比較」『地盤と建設』VOL.6, NO.1, 1988,P.105-117。これが弥勒山と三輪山の姿形の類似を物理的に決定している。

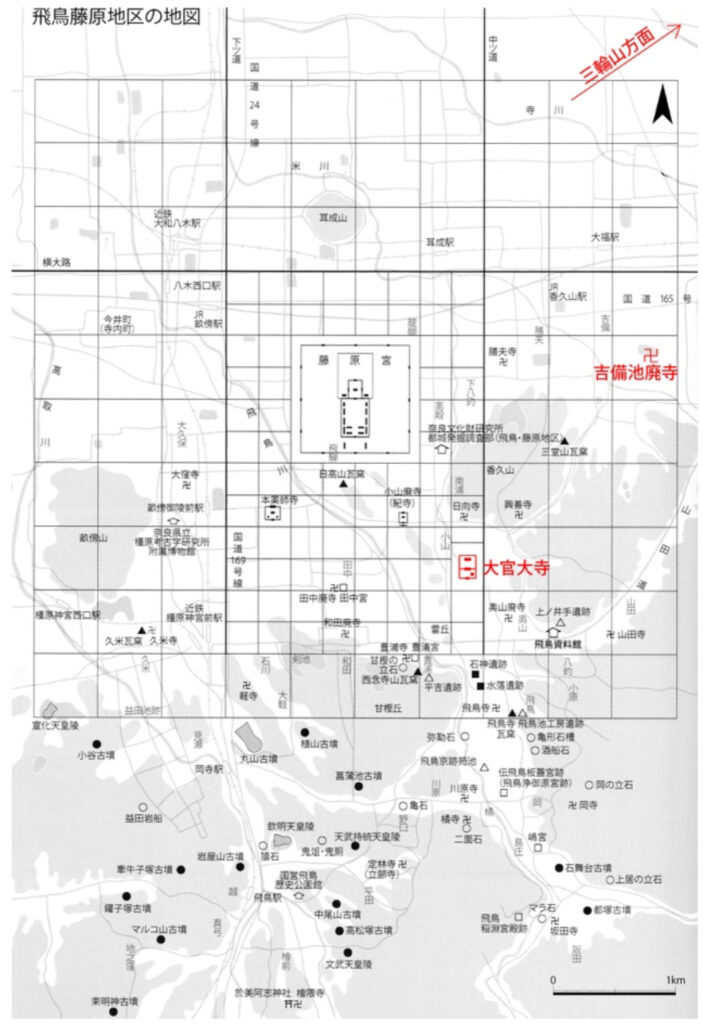

飛鳥寺から始めた飛鳥探訪は、次に大官大寺跡に向かった。その史標前に立ち、飛鳥寺から真北に伸びた天香具山への特権的な視線を遮るかのように位置しているその場所を確認した6*6前川歩からの示唆による。。天香具山に向かいまっすぐに北上した。すでに安定しきった角度で鎮座する天香具山に登り、そのほぼ全体がマサ化を迎えていることを確認した。

それから大官大寺の前々身となる百済大寺跡(吉備池廃寺跡)に出かけることにした。舒明天皇の639年発願という日本書紀の記録が残る百済大寺の位置が確定したのは1997年から始まる発掘調査によってであった。その発掘地は天香具山から約2km東北方向にある、現在はため池になっている吉備池であった。調査では伽藍の回廊跡とその中で並列して金堂、九重塔が建設可能な国内屈指のふたつの大型基壇跡7*7金堂基壇東西37m南北28m、塔基壇一辺30m(「吉備池廃寺」史跡指定解説文より)が確認された。その規模内容から同池に百済大寺跡地が引き当てられたのだ。

しかし不思議なことに百済大寺跡(吉備池廃寺跡)の立地は、当時の飛鳥の地政的中心から東寄りに外れていた。古代史を学ぶと当時の建造物の立地は、現在にも増して重要な政治的象徴的意味が与えられていたと感じることが多い。百済大寺跡の立地に当時の政治的駆け引きを推測することも可能だが、現時点で確認したかったことはただ一つ。それは同伽藍跡後背の風景である。同伽藍から三輪山の姿がみつかりはしないか。

跡地に到着した。その周りはすでに新しい住宅地に転用しつくされ、そもそもの吉備池がなかなか見つからなかった。ようやくため池を見つけその造成段を踏み越えつつ基壇跡を残した史跡にアプローチした。史跡看板を基準に、塔と金堂の間正面やや手前に立った。正面奥の講堂と右手前の金堂の立地を想像すると、その間に三輪山が、小さくはあるがそのなだらかな山裾を見せていた(図4)。

連続した大地から離れ、すでに有史以前にその大陸由来の大地は風化し、飛鳥の山々はなだらかな景観を作り上げていた。その大地を舞台に、古代からときには血なまぐさい共同体の劇が続いてきた。それがまずは私たちが東アジアとよぶ具体的な風景の一端になるのではないか。

共同体-移動する工人

では当時の共同体、特に朝鮮、日本の国家群像は古代建築の表現からどのように照り返されるのだろうか。その際、独立行政法人・奈良文化財研究所がこの30年以上にわたって継続してきた飛鳥奈良と中韓との類例遺構の比較研究の実績を無視することはできない。それらは、20世紀末の日本の経済失速以降の失われた年代の中で最も大切な建築史的実績のひとつであった。今回の飛鳥訪問でその資料館を周り、同研究所が発行した報告書や著作を渉猟した8*8またそれら多くがネット上で無料公開されている。https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000556oudannbk。

本稿に関連すれば、そのなかからまず箱崎和久・鈴木智大・海野聡「日本からみた韓半島の古代寺院金堂」(2016)をあげたい。同研究所が韓国、中国の研究機関と連携し作り上げた東アジアの仏教建築総覧を基礎としながら、当時の東アジアの建築世界の成立を検討した労作である。結果として、日本の金堂建築の源流として百済の益山弥勒寺と新羅の皇龍寺の重要性を提起し、それら交流の軌跡のなかに東アジア古代の中心を見ようとしている。さらに同様のテーマで特に九重塔に焦点をあてた小論「都城寺院と巨大仏塔」9*9箱崎和久『花開く都城文化』独立行政法人奈良文化財研究所飛鳥資料館2012に所収での九重塔建立期の情報と周辺を整理すれば、彼らが示唆した当時の東アジアの建築空間がより明らかになる。

| 国 | 建築 | 着工 | 竣工 | 備考 |

| 百済 | 弥勒寺九重石塔 | 639年 | 不明 | 弥勒寺建設のために新羅から工人百名の供与10*10『三国遺事』 |

| 大和 | 百済大寺(金堂、九重塔) | 639年 | 645年11*11熊谷公一「日本百済大寺の造営と東アジア」 | (担当の大匠書直県は654年に遣唐使に参加)12*12孝徳天皇白雉5年2月条 |

| 新羅 | 皇龍寺九重塔 | 643年 | 645年 | 百済の工匠阿非知を雇用。百済滅亡時も従事13*13「刹柱本記」 |

それは当時の百済、大和、そして新羅それぞれが、技術等で連携し、九重塔を同時期に意識的に建立しようとしたことである。つまり東アジアの各国家筆頭の大寺では、鎮護の象徴として九重塔が建立された。これは中国・北魏の永寧寺の木造九重塔14*14519年竣工、534年焼亡を模範として、中国と同等の国家格を、意識的にそれぞれの地域で獲得しようとした動きであったという。

これら文献と向き合う中で、新しいテーマが生まれた。それは建設工事に関わった工人、技術者たちのことである。たとえば新羅は弥勒寺建設のために工人百名を供与し、さらに自国の皇龍寺九重塔建設の際には百済の工匠を特に雇っている。つまり当時の政治状況下で優秀な工人が結果的に領土を越えて行き来したのだ。彼ら工人はどのような生き方をしたのだろうか。この研究は少ないし試してみる価値がある。

日本書紀には工人たちの生き方が垣間見える数箇所がある。最も印象的なのは路子工(みちこのたくみ)またの名を芝耆摩呂(しきまろ)という、百済から流れついた日本最古の作庭者についての記録である。

是歳自百濟國有化來者其面身皆斑白若有白癩者乎惡其異於人欲棄海中嶋然其人曰若惡臣之斑皮者白斑牛馬不可畜於國中亦臣有小才能構山岳之形其留臣而用則爲國有利何空之棄海嶋耶於是聽其辭以不棄仍令構須彌山形及吳橋於南庭時人號其人曰路子工亦名芝耆摩呂 (日本書紀巻第二十二 推古天皇)

この歳、百済国から帰化した者に、顔やからだに一面に白い斑点のある者があった。白癩ででもあったのであろう。人々がその異様なさまをきらい、海中の島に置きざりにしようとしたところ、その人は、 「私の斑皮がいやだというなら、国内で白斑の牛や馬を飼うことはできないはずだ。それに私は、人にはできぬわざをいささかもっている。それは築山をつくることだ。私をおいて使えば、国のためになるぞ。海の島に置きざりにするなんてもったいない」 と言ったので、それを聞いて置きざりにするのをやめた。そこで、須弥山のかたちと、呉橋(中国風の石橋か)とを御所の南庭に築け、とお命じになった。人々はその人のことを、路子工とよんだ。またの名を芝耆摩呂という。15*15引用は井上光貞. 日本書紀(上下合本) (中公文庫)による。

たとえば、660年の百済滅亡時には百済人はすべて奴婢となった16*16ウィキ奴婢・朝鮮の項 要出典確認。高等技術者たちもまた同様であった。彼ら工人は路子工のように、生きる過程で故郷を奪われ、格を奪われ、多かれ少なかれその機転や技術によって危険を免れ、共同体を渡り歩く人々もしくはその末裔だったのではないか17*17路子工について、中国南朝を経て百済に寄留していたペルシャ人という説もあるが、詳細は不明である。参照: 伊藤義教『ペルシア文化渡来考―シルクロードから飛鳥へ』岩波書店、1980年、48-68頁。。彼ら工人を活かすのは特定の共同体に縛られない、技術そのものへの依拠だった。

日本書紀にいくたび登場する著名な工匠家である猪名部はもと新羅王が大和の有力氏族に与えたという出自18*18日本書紀巻第十 譽田天皇 應神天皇 31年8月条であり、その格は王室や豪族が所有した民である部民19*19日本では大化改新以前に,朝廷あるいは天皇・后妃・皇子・豪族などに隷属し,労役を提供し,また生産物を貢納した人々の集団をいう。部は,中国・朝鮮などにもひろく存在した社会制度で,日本の部の制度も,それらの影響下に成立したと思われる。中国では漢・魏から唐代にかけて,豪族のもとに部曲(ぶきよく)とよばれる集団が隷属し,その内容も軍伍→私兵→私賤というように変化したが,奴婢よりは上位の身分とされた。(改訂新版 世界大百科事典 )よりであった。部民は当時の所有者たる王が朝貢の品目として彼らを他者に与えることもできたという意味で奴婢的でもあった。

その猪名部についての逸話は、殊にその技術力を彼自身が過信して天皇の怒りをかうことから始まる。処刑寸前まで追いつめられるが、その技術力を惜しむ周囲の進言によって二度ほど命を免れている20*20日本書紀巻第十四 大泊瀬幼武天皇 雄略天皇12年10月条、13年9月条。彼自身は天皇に謝ったとは記されていないから、彼を生かしたのは徹頭徹尾その技術力だったろう。替えのきかない人物だったのだ。

私の意見を述べれば、古代工人の本質は官僚(大匠・おおいのたくみ)ではない。むしろ東アジアを流動した部民としての技術者である。彼らの生きのび方は技術が遍在しうるものであることを教えてくれる。大地も動く。建築も動く。人も動く。しかしそれらの時間は異なる。時間が異なることによってそれらの関係は完全な混沌にはいたらず、その重なりに独特の価値が生まれるぐらいの姿には調律されている。東アジアもまさにそのような場所なのだ。

韓国の旅も終わりを迎えた。同行者はそれぞれのその後の予定に移行していった。石山は最後の日に次の旅の計画を話した。

次は京城から始め、船で渤海を中国に渡る。港で車を借りて、北京経由で五台山へ向かい、最終目的地を雲高としたい。これがあなたからみて妥当な予定であるかどうか考えてほしい。

彼の計画ルートを地図にプロットしつつ、古代にそのルートを渡った工人がいたに違いないと思った。私は石山が紛れもなくそんな技術者の末裔なのであり、現にそのようにして生きてきたことを改めて感じた。実は石山は、私に法隆寺五重塔の見方を初めて教えてくれた中川武と同じ建築史研究室の出身、中川の一年先輩なのでもあった。つまり石山修武は建築家である前に歴史研究者であった。そして彼自身の史観によって、彼は自らを歴史を生きる技術者として鍛え上げてきたのだ。

そしてこのルートは、私の頭の中のプレートテクトニクスも動かした。5000万年前はきっと渤海もなく日本と韓半島は大陸の一部だったのだ。そしてその地層はグラデーションをなして東から西へと変わっていく。つまり東アジアの大地とは、このユーラシアプレート東縁部で積層したいくつもの種類の地質が遠大な時を隔てて、拡張し、離れ、変形していった結果であるのだ。石山のあげたルートは、ほぐれた大陸のかけらを日本から雲崗まで再び縫合するようにたぐり寄せていく旅なのではないか。その連続し拡張していく大地の上で各地各時代の人々は社会空間を作り上げた。それが原-東アジアだ。

次の旅が、ふたたび新しい東アジア像をもたらしてくれることを感じつつ、プロットをメモした旅のノートをとじた。 (了)

* 本稿を含む連載1、2、3は、石山修武+中谷礼仁ほか著『韓国「かたち」紀行 東アジア・建築・人びと』(草思社より2025年9月末刊行)に収録予定です。

*1 池田碩『花崗岩地形の世界』古今書院1998

*2 花崗岩の風化では組織内の黒雲母が最も早く分解し、長石が粘土化する。黒雲母の鉄分が酸化することで周囲が褐色化する。地崩れを頻発する近畿、中国地方ではその後に褐色のマサ土の断面をみる(「花崗岩中の黒雲母」自然史博物館のページ:https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/musnat/geology/rock/zougankoubutu/biotite-granite.html)。また透明白色の石英のみが結晶として残りやすいため、銀閣寺の銀沙灘が有名な京都の白川沿いの扇状地をはじめとして、花崗岩地域の海岸や河原には白砂が堆積している。

*3 これを「谷の等間隔性」と呼ぶ。参考:鈴木隆介『建設技術者のための地形図読図入門 第三巻』古今書院

*4 参照:堀井甚一郎「三輪山の自然地理と自然美」『大神神社史』大神神社史料編修委員会1975

*5 マサ土の安息角(=内部摩擦角)は、地域によって異なるがおおよそ25度から30度である。参考:吉田望ほか「N値の小さい砂はなぜ弱いか」日本建築学会学術講演梗概集2002年8月、小堀慈久「まさ土斜面崩壊要因の地域的比較」『地盤と建設』VOL.6, NO.1, 1988,P.105-117

*6 前川歩からの示唆による。

*7 金堂基壇東西37m南北28m、塔基壇一辺30m(「吉備池廃寺」史跡指定解説文より)

*8 またそれら多くがネット上で無料公開されている。https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000556oudannbk

*9 箱崎和久『花開く都城文化』独立行政法人奈良文化財研究所飛鳥資料館2012に所収

*10 『三国遺事』

*11 熊谷公一「日本百済大寺の造営と東アジア」

*12 孝徳天皇白雉5年2月条

*13 「刹柱本記」

*14 519年竣工、534年焼亡

*15 引用は井上光貞. 日本書紀(上下合本) (中公文庫)による。

*16 Wikipedia 奴婢・朝鮮の項参照 2025年4月10日参照。

*17 路子工について、中国南朝を経て百済に寄留していたペルシャ人という説もあるが、詳細は不明である。参照: 伊藤義教『ペルシア文化渡来考―シルクロードから飛鳥へ』岩波書店、1980年、48-68頁。(要確認)

*18 日本書紀巻第十 譽田天皇 應神天皇 31年8月条

*19 日本では大化改新以前に,朝廷あるいは天皇・后妃・皇子・豪族などに隷属し,労役を提供し,また生産物を貢納した人々の集団をいう。部は,中国・朝鮮などにもひろく存在した社会制度で,日本の部の制度も,それらの影響下に成立したと思われる。中国では漢・魏から唐代にかけて,豪族のもとに部曲(ぶきよく)とよばれる集団が隷属し,その内容も軍伍→私兵→私賤というように変化したが,奴婢よりは上位の身分とされた。(改訂新版 世界大百科事典 )より

*20 日本書紀巻第十四 大泊瀬幼武天皇 雄略天皇12年10月条、13年9月条

本稿では地学関連についての情報が登場する。この分野については完全独学素人の筆者の初稿を、伊藤孝氏の指摘によって、ある程度公開可能な論として改訂したものである。記して謝意とする。

中谷礼仁(Nakatani, Norihito)

1965年、東京生れ。建築史。早稲田大学創造理工学部建築学科教授。都市の先行形態の研究、今和次郎が訪れた民家を再訪しその変容を記録する活動を経て、現在長期持続集落研究・千年村プロジェクトを展開・継続中。2013年にはユーラシアプレートの境界上の居住・文明調査でアジア、地中海、アフリカ各地を巡歴。建築設計も手がける。2019年より生環境構築史をテーマに、編集同人松田法子・青井哲人らと学際的Webzineを展開。近年は、松村秀一らと解築学(解体からはじまる循環型建築学)を提唱。

[著訳書]

『実況・近代建築史講義』(インスクリプト、2020)『実況・比較西洋建築史講義』(インスクリプト、2020)、『未来のコミューン─家、家族、共存のかたち』(インスクリプト、2019。2020年日本建築学会著作賞受賞)、『動く大地、住まいのかたち─プレート境界を旅する』(岩波書店、2017。2018年日本建築学会著作賞受賞)、『今和次郎「日本の民家」再訪』(瀝青会名義、平凡社、2012。2013年日本生活学会今和次郎賞、同年第一回日本建築学会著作賞受賞)、『セヴェラルネス+ ─事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)、『近世建築論集』(アセテート、2004)、『幕末・明治期規矩術の展開過程の研究』(早稲田大学博士論文、私家版、1998)、『国学・明治・建築家─近代「日本国」建築の系譜をめぐって』(波乗社、1993)、ジョージ・クブラー『時のかたち─事物の歴史をめぐって』(共訳、SD選書、鹿島出版会、2018)他。