CONAIE(エクアドル先住民族連合)の文字が国際報道に流れたのはコロナ流行前の2019年4月である。ガソリン価格高騰に抗議するデモが長期化し一部でデモが暴動に発展したなかで、抗議行動の中心となっていたのがCONAIEであった。最終的にはレニン・モレノ大統領がCONAIEのハイメ・バルガス会長と合意してデモは終結したが、まさかその一年後にエクアドル全体が危機に陥るとは誰も想像していなかっただろう。エクアドルからの映像が国際報道に流れたとき、それは酸素ボンベが不足し、医療崩壊が始まり、遺体が冷凍車に詰め込まれ、棺桶が路上に並ぶという悲惨な光景だった。そのなかでCONAIEがエクアドル政府とは独立して、保健上の緊急事態宣言を発令したというニュースに触れた多くの人は、先住民連合がしっかりと機能していることを知ったのではないかと思う。

エクアドルの先住民は全人口のおよそ3分の1を構成する。植民地時代から共和国時代に移行しても、先住民はプリミティブで変わらぬ存在として、政治的にも経済的にも周縁化されたままだったが、1979年の民政移管の後に先住民にも投票権が与えられることになり、80年代にかけ、アマゾンやアンデス高地など異なる地域で先住民組織が生まれることになる。それらを統合して全国規模の勢力になったのがCONAIEだった。1990年の蜂起を主導したのもCONAIEだが、彼らの抵抗運動の重要な点はそれが反植民地闘争の歴史、軍事政権への抵抗運動そして生活圏の防衛を結びつけて、政府と交渉する態度を明確化できたことにある。

こうして1993年には石油メジャーのテキサコ(現シェブロン社)を相手取り、地下資源開発による環境破壊に対する損害賠償を求めた訴訟が、キトではなくニューヨークで起こされる。このように先住民の権利回復運動は環境保護運動と手を取り合うことで、早い段階から国境を越えてアピールする戦略が取られていた。その戦略は運動を抑え込むことしか考えてこなかった中央政府にも影響し、1998年にはエクアドルが多民族多文化国家であることが憲法に明記されるまでになった(ちなみに日本の法律に「アイヌ民族」が初めて先住民族として明記されたのは2019年である。正式名称は「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」、略して「アイヌ民族支援法」。アイヌ新法は2019年4月に国会で成立、5月に施行されている)。

およそ以上が、本書のタイトルにある「可能なる」という言葉に共感してエクアドルのイメージが浮かんだ経緯になる。1972年にテキサコがアマゾンの森林で採掘を始めたとき、彼らの目にはコファン族の生活など取るに足らないものだった。中央政権に取り入って、住民にはいい加減な嘘をついて採掘許可の契約書を手にしたのである。エクアドルの先住民がアメリカの法廷で争うなど、インポッシブルなことだった。しかし他では不可能でも、現在のエクアドルでは可能なのである。それは先住民族の権利は自然の権利と一体であり、エクアドルではそれが憲法に盛り込まれているからである。石油採掘に伴ってアマゾンの森林が汚染されたとき、石油会社は住民の権利だけでなく大地の権利をも蹂躙したことになるからである。

2008年に国民投票で承認されたエクアドルの新憲法には、「自然の権利」が明記されている。たとえば第10条では、自然は憲法が認める諸権利の主体であるとされており、第72条ではそのような自然は回復の権利を有する、とも書かれている。つまり地下資源採掘のために汚染された環境は、それ自体が回復するという権利を有する。重要なことはここでの「自然」にはネイチャーという概念だけでなく、パチャママというアンデス地域の先住民世界における「母なる大地」という神格が付されていることである。生命のサイクルが維持され、再生が尊重される場としての自然とはパチャママにほかならず(第71条)国家はそれを破壊するような活動を予防し、かつ制限する(第73条)。パチャママは英語ではマザーアースであるが、同様の概念はボリビアでもパチャママの権利として法制化されている。

わたしはエクアドルのアマゾン源流域から太平洋海岸地帯まで、その驚くべき自然の多様性をこの目で見ようと広く移動したが、やはりアンデス山脈の先住民の村の生活に大きなインパクトを受けた。そのなかのひとつにオタバロという地方がある。緑の山々に囲まれた土地では小規模な自作農による農業が営まれ、先住民自身による農地の管理や治水が組織的に行われるいっぽう、見事な毛織物や金細工を中心にしたクラフトを産業化して、観光業からの収入にも力を入れていた。国全体を見てオタバロは経済的にも文化的にも自律しているように思われ、ひとつのモデルケースになるように見えたのである。

だがそれは過去から自然に受け継がれたものではない。それはスペイン語で「よき生き方」を意味するBuen Vivirという概念を実現するために、闘争と努力によって可能になった生き方であり、その意味では勝ち取られた生き方である。だからこそ、反植民地闘争の歴史を自然の権利に接続することが可能になったのである。Buen Vivir自体がキチュア語のSumak Kawsayのスペイン語表現であるが、今日ではブエン・ビビールは一種の環境思想あるいは生活哲学として広範囲に議論されており、ボリビアでは憲法にも明記されている。

『可能なるアナキズム』ではジェイムズ・C・スコットやデビッド・グレーバーらが小規模な自作農や自立した小店主に注目して新たなアナキズムを考察する様子が取り上げられているが、彼らもまた以上のようなアンデス諸地域における具体的な取り組みに注目し、そこから多くの刺激を得ているのではないかと思う。パンデミックが教えているのは、目には見えないウイルスが自然と社会の間を絶えず移動し、変化し続けているという事実であり、それを制御することの不可能性である。したがって人間の可能性は、その事実を生き方の基本に据えつつ、よりよき生き方へ変えてゆけるような知恵を持てるかどうかにかかっていると言えるだろう。

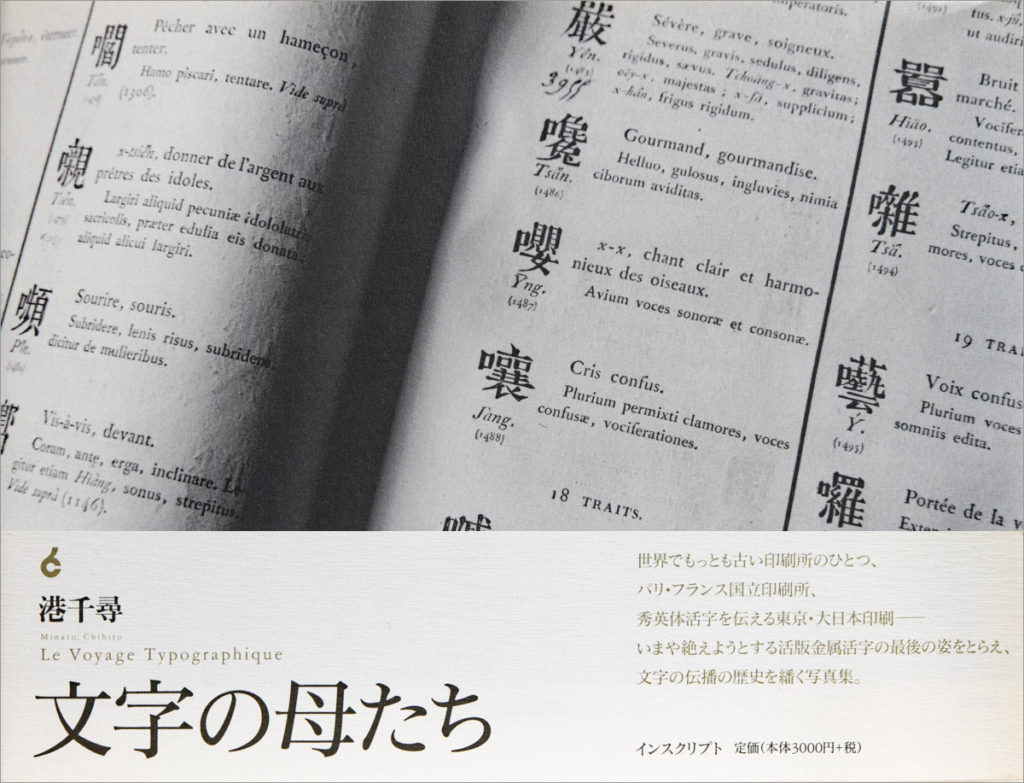

港千尋(Chihiro Minato)

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2012年台北ビエンナーレの協同キュレーションを行う。2014年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。

主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)他多数。