コペンハーゲンの風景は水が支えている。個性的な建築もそうでないものも、実体とは別に水に映る影を伴っていて、朝と夕では姿が変わる。なかでもデンマーク王立図書館の新館は遠くからでもひときわ目立つ、水の都のランドマークである。黒光りする結晶のような形から「ブラックダイヤモンド」の愛称で知られる。未来的なデザインだが、オープンから20年経過して、その影もすっかり周囲に馴染んだようだ。スロッツホルメンにはもともと王立図書館旧館があって、前庭にあるキルケゴールの銅像でも知られていた。新館は道路の反対側に建てられ、両館は空中回廊でつながっている。膨大な写本のコレクションをもつ旧館と、現在のデジタル通信社会に対応した設備をもつ新館の、ちょうど真ん中あたりにある閲覧室で、その光景に出会ったのだった。

がっしりした木の机で革表紙の本を開いている男は、その姿から一瞬セーレン・キルケゴールかなと思ったのだが、さすがに格好が古すぎた。王立図書館旧館の前庭には、羽毛ペンを手に執筆中のキルケゴール像があるが、ジャケットにコート姿だった。閲覧室にいたのは18世紀に活躍したデンマークの船長だろうか、マネキンとしてもよく出来ている。

その向こうには女性がふたり、パソコンを開いて仕事の最中である。現代の図書館ではごく当たり前の光景だが、机の配置が面白い。閲覧室のインテリアは木の暖かさを感じさせ、ところどころに旧館が建てられた1900年代の意匠が残されている。キルケゴールをはじめ、ハンス・クリスチャン・アンデルセンらの手稿が保存されている図書館にはしっくりくるのだろう。

黒大理石と大きなガラスを組み合わせたブラックダイヤモンドは、デンマークを代表する建築家集団であるシュミット・ハマー・ラッセンの代表作である。スウェーデン、スコットランド、カナダなどにもそれぞれ素晴らしい図書館を設計しており、名実ともに21世紀の図書館建築をリードしている。図書館にはこうして、いくつもの時の流れがあると感じさせるのだが、わたしが面白いと感じたのは建築よりもそこにいる人物のほうだった。

18世紀絵画から抜け出したような人形も、21世紀の人間も見かけの上では似ている。どちらも椅子に座り、デスクに目を落としている。活版印刷の本と液晶画面の違いはあるが、姿勢は変わらない。概してコンピュータで仕事をする人間は姿勢が固定しがちで、身体も視線もほとんど動かない。動かない人間と動かないマネキンが共に本に囲まれている様子に何回かシャッターを切るうち、空想の光景が二重写しになってきた。白い髪を結わえた男性は、デンマークの伯爵ではないだろうか。たとえばブラーエ伯爵ではないだろうか。机の上にはペンやインク壺もある。ランプの炎の光を頼りに時を忘れ、本に没頭するうちに回想のなかで固まってしまった伯爵……。

ブラーエ伯はコペンハーゲンの大通りに面した家に住み、マルテ・ラリウス・ブリッゲの祖父にあたる。『マルテの手記』として親しまれている作品では、マルテの母の妹アベローネの回想のなかにも登場するが、強い印象を残すのは、それがまだ人々が「語り聞かせ」をしていた時代の人物だからかもしれない。ブラーエ伯もそのような能力を持っていた人物だが、面白いことにその語りでは、通常の時間の順序は意味をなさなくなる。誰かがすでに死んでいたとしても、ブラーエ伯に記憶されている限りは、その人には何の変化もなく生きている。未来についても過去と同様で、現在を前にしたときと同じ確かさで、未来を語ることが出来た。そうマルテが語るとき、祖父の語りはなおさら現実味を帯びる。

アベローネは少女の頃、父親の書斎で口述筆記をさせられた。途切れなく話し続ける伯爵の話のなかにしばしば、アベローネがまだ聞いたことのない人の名や土地の名が現れる。少女は一生懸命、書き取ろうとする。だが知らない名前を書き取ることは、並大抵のことではないのだ。伯爵がエッケルンフェルデと言っても、彼女は文字にすることが出来ない。伯爵は怒る。彼にとって、それはとてつもなく重要な人物が没した地名である。サン=ジェルマン伯爵、錬金術師にして音楽家、永遠に死なないと信じ込ませた大いかさま師の没した土地の名を、アベローネが書けないなんて。我を忘れて叫び続けるブラーエ伯爵が、サン=ジェルマンをフォン・ベルマーレ侯爵と書き直させたのは、彼が小さい頃ベルマーレ侯爵の膝の上で、不思議な話を聞かされて育ったからである。ブラーエ伯爵にとって、ベルマーレは偽名ではなく、実際に存在した侯爵の名であり、それをアベローネは正確に書き取るのだが、いまや口述は最高潮であり彼女の手はとてもついていけない。

ブラーエ伯爵は強調する。大切なことは書物ではなく、血である。血のなかに書かれていることを読めなくてはならない。侯爵の血のなかには、宝石や色彩について、素晴らしい物語について、イメージについて、そして錬金術について、あらゆることが書かれていた。侯爵の目はすべてのものを内包している目であり、たとえば遠いヴェネツィアの町を部屋のなかに現出させることが出来た。いまやブラーエ伯の語りのなかで、ベルマーレ侯=サン・ジェルマン伯爵は空中に現れんばかりである。やおら銀の燭台をつかんでアベローネの顔を照らし出したブラーエ伯は、彼が見えるか? と怒鳴る。目が眩むような光に照らされたその瞬間、アベローネは思い出す。かつて錬金術師を見たことを思い出すのである。

71の断章から成る『マルテの手記』のなかで、ブラーエ伯爵の書斎のシーンは忘れがたい。伯爵はマルテの回想のなかで、アベローネが語る記憶のなかに登場する人物なのだが、わたしには、現実に存在したと疑う余地がないように思える。それほど彼が生彩を放つのは、大切なことはすべて血のなかに書かれていると語る、フォン・ベルマーレ侯爵とほぼ同じ、並外れた語り聞かせの能力を持っているからだろう。その能力は幼いアベローネの書き取り能力を遥かに超えるものであるが、しかしそのうちの何パーセントかは受け継がれて、若きマルテを魅了する。

人々が物語を語れた時代、語り聞かせが生きていたのは生まれる前の時代だと、マルテには分かっている。マルテが作品に着手した1900年代は、あらゆることを書き取ることに長けた人間の世紀の始まりである。そんな時代に、ブラーエ伯爵のような語り聞かせは、そうした能力自体が忘れられようとしていた。マルテ・ラリウス・ブリッゲのノートブックは、その能力の一部を伝えようとした記憶のフィールドワークである。

残されているのは、語られたことのほんの一部である。アベローネには書き取れなかったことのほうが多いのだ。それでも書き取りによって残されたものは膨大であり、印刷された文字はこうして書き写されることを待っている。アベローネのひ孫の時代のコペンハーゲンに、ブラーエ伯爵が生きられる場所はないだろう。かつてアベローネをどやしつけた伯爵も、いまでは人形のように固まっている。それでも不思議なことに、その姿はコンピュータで書き取りに没頭する人間と同じくらい、見ていて飽きないのである。

港千尋(Chihiro Minato)

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2012年台北ビエンナーレの協同キュレーションを行う。2014年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。

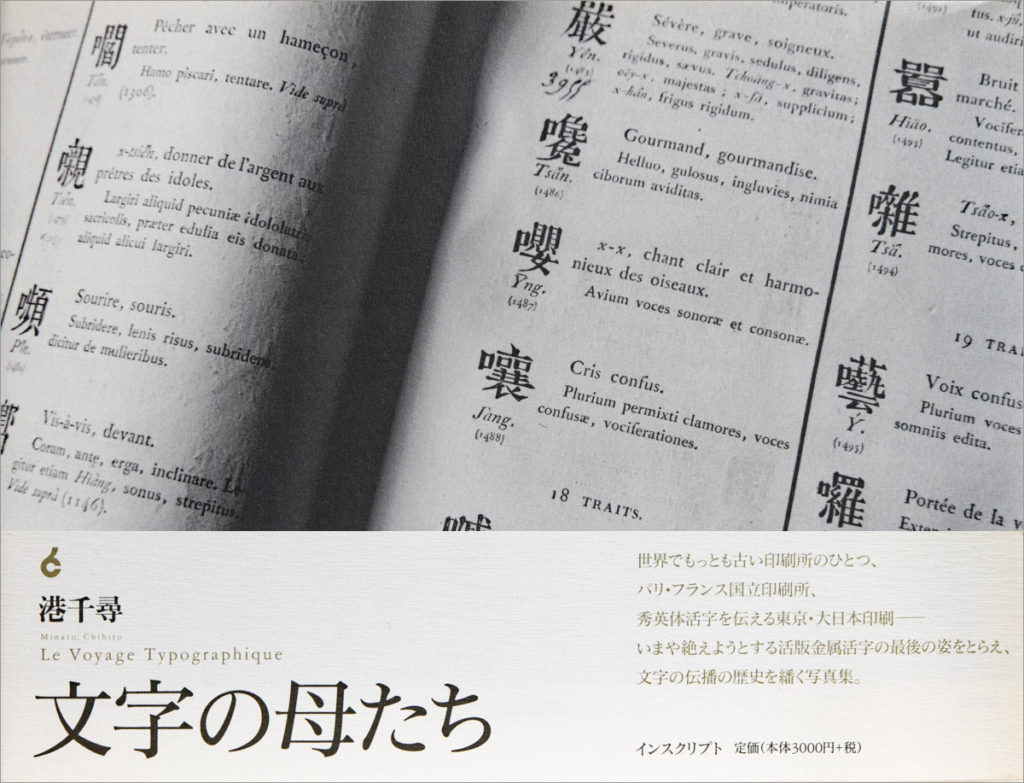

主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)他多数。