インスクリプトにとって記念すべき一冊目の本は『国民とは何か』(1997年)である。以来20年以上にわたり、インスクリプトの多くの本のカバーに写真を掲載してきた。装幀はもちろん間村俊一さんである。本はしばしば建築に喩えられるが、書物の建築はそのなかに住まう文字や言葉と無関係ではありえない。表紙(カバー)は読者が最初に目にするファサードである。それを開いて、最初の扉が現れる。当然、内容を含めて編集者とデザイナーとのやり取りが大切で、多くの候補のなかから選ぶのは、それなりに難しい。

本に書かれている内容と写真とは、直接の関係はないが、何でもよいというわけでもない。読書が時空を超えた旅だとすれば、装幀と写真は、その入口に佇みながら、そっと合図を送るようなイメージだろうか。それについて、これまであまり言うべきことはなかったが、出版される点数が多くなるにつれ、使われてきた写真のエピソードをたどってみたいと思うようになった。表紙に選ばれるのは通常1点だけであるが、ここではウェブの長所を生かして、選ばれなかったカットや関連するイメージも掲載してみたい。

『国民とは何か』の表紙は、パリのバスチーユ広場で撮影したデモと集会の写真だった。翌年に刊行された『北米探偵小説論』はニューヨークの街路で、両方ともコントラストの強いモノクロームのイメージである。それから22年後の今年、同じ著者による『北米探偵小説論21』が刊行された。タイトルには「北米」とあるが、合衆国にとどまらずヨーロッパ、ロシア、南米そして日本と、地球を横断する文学大航海とも言うべき大著。索引だけで40ページに及び、夥しい数の作品名と人名が出てくる本の表紙に選ばれたのは、トルコの首都イスタンブールの沖合に浮かぶ小さな島で撮影された1点だった。

赤レンガの壁が青空とコントラストをなすカラー写真は、マルマラ海に浮かぶプリンセス諸島のひとつ、プリンキポ島を訪れた際に撮ったものである。ブーゲンビリアが咲き乱れる19世紀風の邸宅が並ぶ通りを歩いてゆくと、そこだけ藪に覆われた一角がある。門も屋根も失われ、わずかに残った壁と窓の形が往時の姿を偲ばせる。瀟洒な建築が並ぶなかで、そこだけが廃墟のままなのは異様といえば異様だが、それなりの理由がある。それはロシアから追放されたトロツキーがたどり着いた家の廃墟なのである。

スターリンに追放されたレフ・トロツキーがオデッサからイスタンブールに着いたのは1929年のことで、その2か月後に妻のナターリャと長男リョーヴァとともに、このプリンキポ島の邸宅に身を落ち着けた。堅牢な作りの家は、イスタンブールの有力者の夏の別荘だったと言われている。トロツキー一家の亡命生活は、プリンキポ島で秘書として雇われたジャン・ヴァン・エジュノールによる記録『亡命者トロツキー』(小笠原豊樹訳、草思社文庫)に詳しいが、堅牢な家を選んだのは、常に暗殺者から身を守らなければならなかったからでもある。トロツキー自身も自動拳銃を持っていたというが、食事のたびに窓に鎧戸を下ろすような生活だった。写真でも窓枠だけになりながら、鉄の鎧戸だけはしっかり付いているのがわかる。

さてトロツキーの著作は、「露西亜探偵小説の顕現」の章で扱われている。その冒頭で著者は、ロシアには探偵小説は存在しなかった、原理的に「存在しえなかった」と言う。なぜ原理的に存在し得なかったか、その答えは読んでいただくしかないのだが、その解答につづくフレーズを読んで、わたしは鳥肌が立つのを覚えた。

群集が歴史的存在に変容した。(326頁)

そこで「群集」には MULTITUDE、「変容」にはÉTRANGERの語が添えられている。数ページ先には、こうある。

不定形の群集は街頭に出て、個に覚醒めた群集化する。個人は群集に変容し、個であることから脱却する。(330頁)

群集にはマルチチュード、変容にはエトランジェ、そして個人にはソリチュードのルビがある。これまで30年以上にわたり、デモや抵抗や革命の群衆を追いながら、『国民とは何か』の表紙にあるような、人間の顔に惹きつけられてきた理由は、まさにここにある。そのことを思うと、ロシアに探偵小説が存在し得なかったという「認識」は、歴史的な認識とも言えると思う。

個の変容と群衆との関係は、エリアス・カネッティ『群衆と権力』の中心テーマでもある。亡命者としてソリチュードを生き延びながら、権力の臓腑を抉る作品を残したカネッティ自身は、変容のなかに変身(メタモルフォーゼ)という深い経験の契機を見ていた。

プリンキポ島の後、わたしはメキシコのコヨアカンにあるトロツキー記念館を訪れた。近所にあるフリーダ・カーロの「青い家」ほどではないが、記念館としていまも来訪者が絶えない、トロツキー最後の家である。完全に保存されている家の内部や美しい庭は、亡命者がいつでも帰ってこれるといわんばかりの、見事な手の施しようである。記念館に並べられている各国語の本を眺め、売店の壁に描かれた国境を目指す群衆の絵に驚きながら、コヨアカンの町を後にした。トロツキーの最後の地を大切に保存しているメキシコと、一時的な滞在とはいえ崩れるに任せているトルコ。両方の家のあまりの違いに愕然としながらも、わたしにはトロツキーより、メキシコで没した別の人物の名が頭に浮かんできた。似たような亡命生活を送りながら、トロツキーの運命とは反対に、いまではほぼ忘れられている革命家、ヴィクトル・セルジュである。

(この項 つづく)

港千尋(Chihiro Minato)

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2012年台北ビエンナーレの協同キュレーションを行う。2014年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。

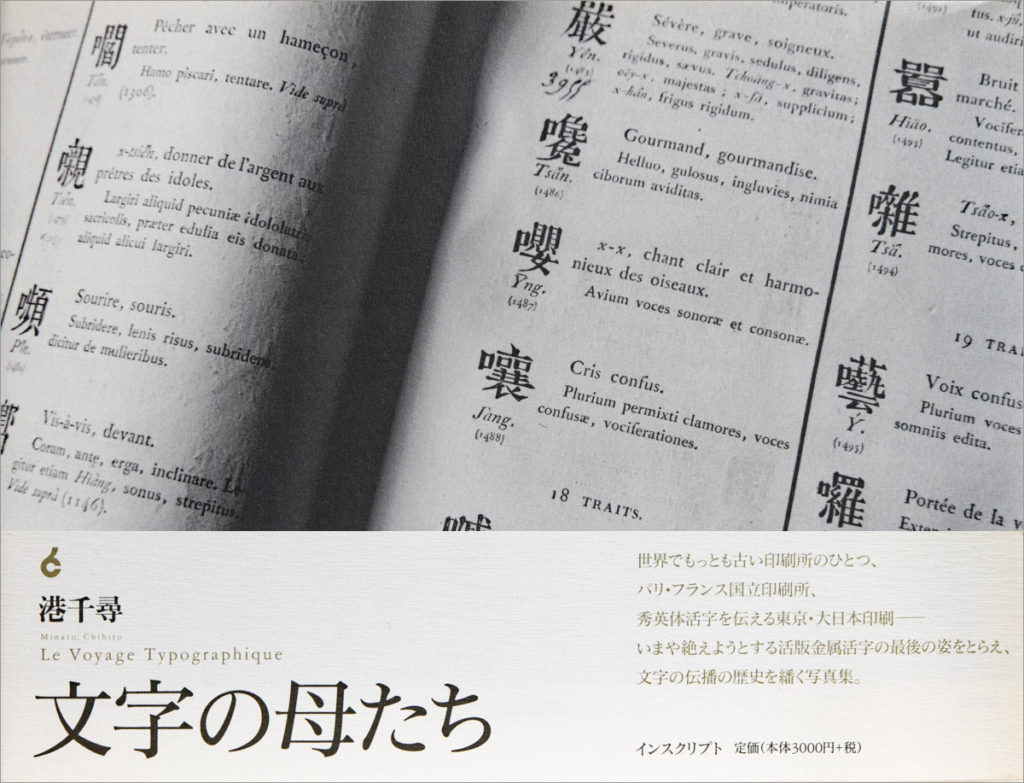

主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)他多数。