時の流れは不思議なものである。どこにいても同じように経過するはずなのに、川の流れのように緩急が感じられる。美術館のなかで思わず足が止まり、時間の経過を忘れてしまうことは、それほど特別なことでもない。わたしは石器時代の洞窟に入って、その奥の壁にくっきりと残された人間の手の形を目にして、その鮮やかな赤い色が2万年前のものだとは信じることが出来なかった。岩に手をついた人の息吹が感じられるほど、その手は生々しかったのだ。

これから取り上げる画家、ヒルマ・アフ・クリントの絵を最初に目にしたときにも、同じような感覚が込み上げた。それは現代アートのグループ展の参加作品として掛けられていた。現代の画家の小品と思って眺めてから、解説に目をやり意表を突かれた。制作年代が100年以上前だったからである。スウェーデンに生まれ、生涯その地で制作した画家が世界的に知られるようになったのは、2018年にニューヨークのグッゲンハイム美術館で開催された個展である。代表作が描かれてから一世紀後に抽象表現のパイオニアとして「発見」され、世界的な話題となるまで、ヒルマ・アフ・クリントは美術史にその名を留めていなかった。1944年に亡くなってから20年間は、本人の希望により「封印」されていたからであり、封印が解かれてからも外部の目に触れるには、さらに半世紀近い時間が経過していたのである。

この連載は、アフ・クリントの足跡をたどりつつ、彼女が生涯をかけて探求した驚くべき世界を訪ねる旅の記録である。今日はアフ・クリント財団が管理している作品のいくつかを紹介しながら、スウェーデンをはじめ展覧会が開かれてきたさまざまな都市を経由して、現代さらに未来に託された創造の秘密へ、いっしょに向かってみたいと思う。

*

ストックホルムは水に映る都である。大小の湖とそれらをつなぐ川が、至るところに水景を作り出している。水に映る石造りの建物は重厚だが、その硬さを和らげるのは水にゆらぐ影であり、朝夕に注ぐ光である。1862年ヒルマ・アフ・クリントが生まれたのも、そのような水景を抱くカールバーグ宮だった。スウェーデン王室ゆかりのカールバーグ宮は国王グスタフ3世の時代に陸軍士官学校となったが、ヒルマの父であるヴィクトール・アフ・クリントが海軍大尉だったことから、母マチルダ・アフ・クリントとの間の4番目の子供として、宮殿が出生の場所となったのだった。

カールバーグ運河を臨む白い建物は壮観で、裏手にある広い庭園は今日では市民に開放されている。スミレが咲き高い木の幹からリスが顔を覗かせる庭が、幼年時代の遊び場所だったかもしれない。夏になるとアフ・クリント家は一家でストックホルムの西にひろがるメーラレン湖にあるアデルセー島にある荘園で過ごした。子供時代のヒルマはこの島の自然に親しむことで、想像力の源泉として多くのものを受け取ったようである。後に彼女がストックホルムを離れて永住の地としたのも、アデルセーに隣接するムンセー島であった。

*

若いヒルマが特に興味を抱いたのは、植物学と数学だったと言われる。代々海軍士官の家系であったアフ・クリント家のなかでも、ヒルマの祖父グスタフ・アフ・クリントは海図の製作者として知られていた。複雑な水路を安全に航海するために必要な海図として今日でも使用されているという。測量と観測、計算と記録はヒルマにとってごく身近な知的環境だった。このことが、後にみるように、彼女の創作にとって重要な資質を与えることになった。

ヒルマ・アフ・クリントは1882年から5年間、ストックホルムにある王立美術学校に進学し、そこで絵画を学んだ。在学中から肖像画と風景画の才能を認められ、卒業後は奨学金として市内にある美術アカデミー所有のアトリエを与えられている。アトリエで撮影された写真は、若きヒルマの姿として、多くの出版物や展覧会を通して知られている。19世紀の肖像写真に特有のアウラが、若きヒルマのアトリエを包んでいる。美術学校でアフ・クリントは数少ない女子学生のひとりであったが、当時スウェーデンで正式な美術教育を受けた最初の女性のひとりとして、主に肖像画と風景画の注文を受けながら生計をたてることになった。

美術学校は現在も同じ場所にあり、多くの学生を受け入れている。立派な石の階段を上がり、木の扉を開けて入ると、古典主義の彫刻がずらりと並び訪れる者を迎え入れる。天井から降り注ぐ柔らかい光が、19世紀の美術学校の雰囲気を伝えている。この学校で伝統的な肖像画や風景画の技法を学んだ学生が、いったいなぜ、どのようにして、革新的な表現に至ったのだろうか。その秘密はアトリエとは別の場所にあった。

港千尋(Chihiro Minato)

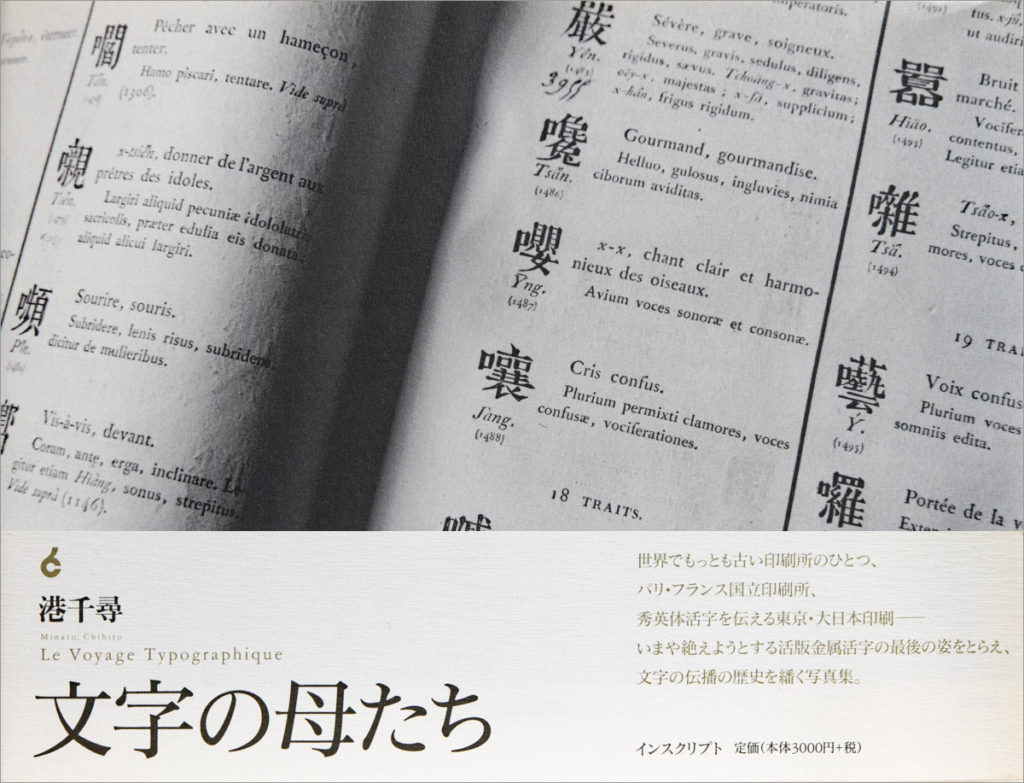

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2016年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。2023年、浪漫台3線国際芸術祭(台湾)国際キュレーター。 主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)、『現代色彩論講義──本当の色を求めて』(シリーズ〈感覚の道具箱〉1 MEI、2021)、 『武満徹、世界の・札幌の』(シリーズ〈感覚の道具箱〉2 MEI、2022)他多数。