ストックホルムは群島である。ハイウェイや列車から眺めると、水に反映する街のすっきりした堅牢さというか、長持ちしそうなデザインが印象的だ。スウェーデンという国の一般的なイメージによるのかもしれない。たとえばアルフレッド・ノーベルの出身国としての重工業、IKEAに代表されるようなデザイン産業、あるいは先進的なIT社会といった、巨大なインダストリアルが作り出す風景である。だが車を降りて歩いてみると、堅牢さや巨大さはどこかに隠れてしまい、人間的余裕のようなものが顔をだす。建造物の装飾や街角にある手作りのモノたちが小さき生活へと、眼差しを誘う。

ヒルマ・アフ・クリントが美術学校を卒業し、画家として活動をはじめた19世紀後半の面影は、そうした都市の細部に残っているようだ。実際18世紀以降、ストックホルムは戦乱をはじめ大きな災害にあっていない。およそ三世紀にわたる都市計画と建物の記録がアーカイブとして保存され、大都市としては稀な例として、ユネスコの「世界の記憶」に登録されているという。こうした話を聞くと、記録がアーカイブとして残されるには一定の余裕がいるのだろうかと思う。社会的な記憶と福祉国家の関係について考えさせられる。

*

ストックホルム宮殿がある広場の角に、一風変わったディスプレイがある。ときどき模様替えをするようだが、たまたま通りがかったときはスウェーデン議会の歴史に関する内容だった。ケルスティン・ヘセルグレンをはじめとする5人が、普通選挙で議会に参加した最初の女性たちであることを、イラストレーションで紹介していた。こういう場所でのイラストの使い方はうまいと思う。スウェーデンは男女平等でも世界をリードする国のひとつである。ヒルマ・アフ・クリントが王立美術学校に受け入れられた、はじめての女性のひとりだったことに、その萌芽を認めてもよいかもしれない。

だが19世紀後半、女性はいまだ家庭に属する存在であり、当時の美術界を仕切っていたのは圧倒的に男性だった。女性が描いた作品はあくまで社会的需要、つまり都市の富裕層の増加にともなう肖像画や風景画の需要に応じるものだった。交通とコミュニケーションに大きな変化が起きつつある時代、国境を越えて新しい思想や表現が届く、そのような場所でヒルマ・アフ・クリントは、絵筆ひとつで生計を立てようとしていたのである。

*

幸いなことに、彼女はひとりではなかった。いまある生とは別の生を求める、志を同じくする友がいた。その名はアンナ・カッセルという画家である。4歳年上のアンナとヒルマは王立美術学院に入学する前に通っていたアートスクールの同期生で、卒業後にも長い期間にわたって互いに支え合う生涯の友になった。周囲には定期的に会合を開く女性たちがいた。シグリッド・ヘドマン、マチルダ・ニルソンとその妹コルネリア・セーデルベリである。これら5人が共有していたのは、スピリチュアルな世界への強い関心と瞑想や交霊術の実践で、エーデルワイス協会という名のサークルに参加していた。

アフ・クリントは敬虔なキリスト教徒の家系だったが、ヒルマは幼い頃から霊感を備えていたと言われ、17歳の頃から交霊会に参加するようになった。19世紀後半の欧米におけるスピリチュアリズムの流行は広く知られるところだが、ストックホルムの上流社会でもスピリチュアルな世界への好奇心は非常に強く、交霊会への参加もそれほど特異なことではなかった。そのことは海軍士官の家に生まれたヒルマ・アフ・クリントが両親公認のもとで、交霊会に参加していたことからもうかがえる。

美術院を卒業し、多くのグループ展に参加しつつ風景画を描きつづけるなか、1891年のある日、若き画家は霊的存在から最初のメッセージを受けることになる。その5年後エーデルワイス協会に入会して前述の3人に出会った後、彼女たちは「5人」を意味する「De Fem」(英語の文献では「ザ・ファイヴ」)という名のグループを結成した。5人組はメンバーの家で定期的に瞑想と交霊の会を開き、絆を深めてゆく。ヒルマ・アフ・クリントは32歳、シグリッド・ヘドマンは41歳。会合がしばしば金曜の夜に開かれたのは、なにかと忙しい年頃のメンバーたちが、それぞれの家族とやりくりして都合を合わせられる時間だったからかもしれない。

夜の集まりは、まず祭壇の準備から始まる。十字架と花が供えられた祭壇はキリスト教の設えであるが、瞑想をつうじて5人のメンバーは彼女たちが「ハイ・マスター」と呼ぶ高次の霊的存在と交信するようになった。なかでもシグリッドは交霊の能力にすぐれ、しばしばトランス状態になりながら、「ハイ・マスター」からのメッセージを受け取ることができた。このようなきわめてプライベートな交霊会のことを、わたしたちが知ることができるのは、5人がその体験を記録として残したからである。

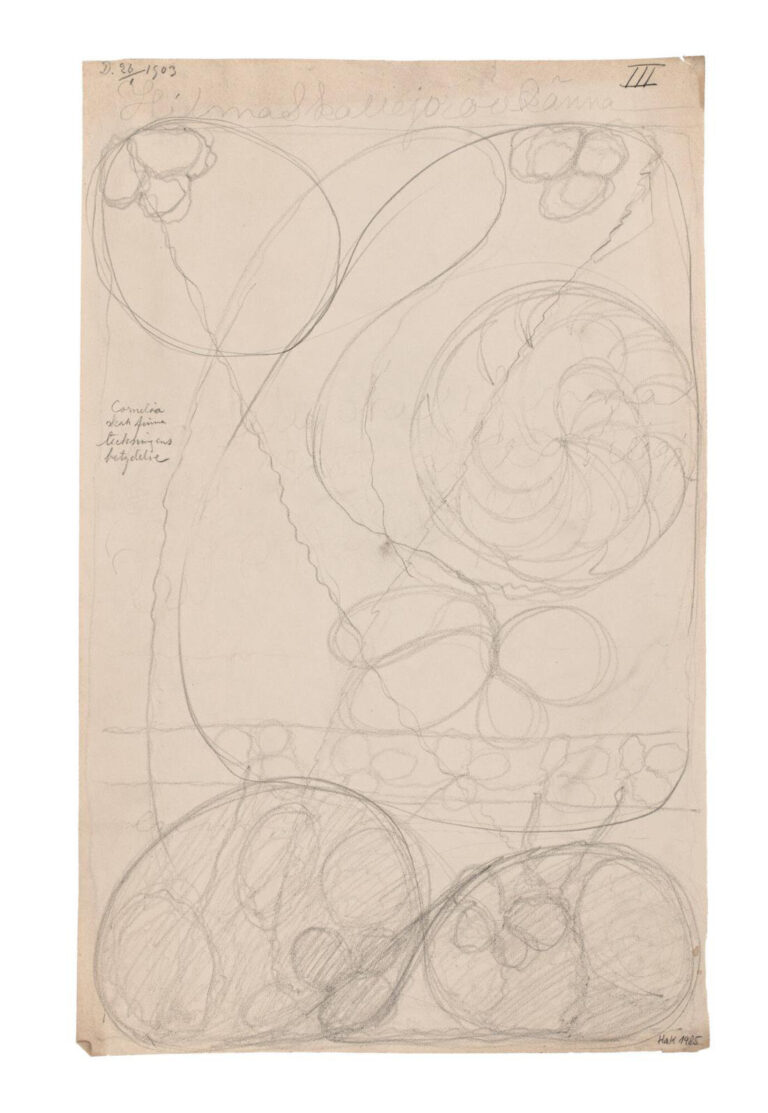

記録は文章ではなく、ドローイングである。紙に鉛筆で描かれており、文字が添えられているものもある。複数のスケッチブックが残されているほか、さまざまな大きさの紙、ときにはテーブルクロス大の紙に描かれる場合もあった。この種の自動筆記が交霊会で行われるのは特殊なことではなかったが、サインと日付が入れられ、記録として保存されていたことは「ザ・ファイヴ」がスピリチュアリズムの流行に乗った、興味本位の集まりでなかったことを示している。そうでなければ10年間も続けられなかったであろう。

ドローイングと並行してアフ・クリントは膨大なノートを残しており、それらの内容も解明されている。それによれば「高次の存在」はアマリエル、アナンダ、クレメンス、エステル、グレゴールといった名前で呼ばれ、1903年前後からアフ・クリント自身も鉛筆を手にとって自動筆記に参加するようになった。ただ誰がどの部分を描いたのかは不明であり、これらのドローイングの「作者」はカタログでも展示された場合でも、「ザ・ファイヴ」と記載されている。

自動記述が美術の方法として試されるのは、およそ20年後、アンドレ・ブルトンをはじめとしたシュルレアリストたちによるものである。グループによる実験的な方法という点では共通しているものの、シュルレアリストたちが意識的なコントロールから解放されるため、意図的に採用したという点で、「ザ・ファイヴ」の場合とは根本的に異なっている。そもそも「ザ・ファイヴ」は高次の存在との霊的交信が目的であり、その記録方法としてドローイングが活用されたのだから、1920年代のアートと同じ文脈で語ることはできないかもしれない。

しかし結果的に見れば、「ザ・ファイヴ」による自動記述はアフ・クリントに、一種の解放をもたらしたのだった。ひとことで言えばアカデミックな表現からの解放である。職業画家として大衆社会に好まれる風景画や肖像画の注文を受けていながら、40代を過ぎてアフ・クリントが新しい視覚言語を手に入れたのは、女性たちの夜の会を通してだった。その意味で「ザ・ファイヴ」の活動は精神的な訓練であり、「金曜夜の自主ゼミ」だったと言えるかもしれない。ただし主催したのは5人の女性たちであるが、教えはあくまで「ハイ・マスター」によるものだった。

いずれにせよアフ・クリントにとって「ザ・ファイヴ」はふたつの重要な道を開く契機となった。ひとつはヘレナ・ブラヴァツキーの神智学をはじめとする、神秘主義への本格的な傾倒である。エーデルワイス協会に入会した頃にはすでに神智学の教えを知っていたようで、1904年に協会の支部がストックホルムに設立されると、すぐに会員になっている。この頃すでにドイツではルドルフ・シュタイナーが神智学協会ドイツ支部の事務局長となっているが、シュタイナーの教えに共感したアフ・クリントは、シュタイナーの熱心な支持者となり、1920年には人智学協会に入会した。

もうひとつは抽象表現の展開である。1904年のある日アフ・クリントは「ハイ・マスター」のひとりアマリエルから、「アストラル界で描くこと」というミッションを受け取る。その後しばらくして、さらに重要なミッションを受け取ったアフ・クリントは、「ザ・ファイヴ」の助けを借りながら、それまで誰も試したことのなかった表現、「抽象表現」と呼ばれるようになる一連の絵画を実現することになる。そしてこれらふたつの道が別々のものでなく、深く結びついているところに、ヒルマ・アフ・クリントという画家の謎が横たわっている。

港千尋(Chihiro Minato)

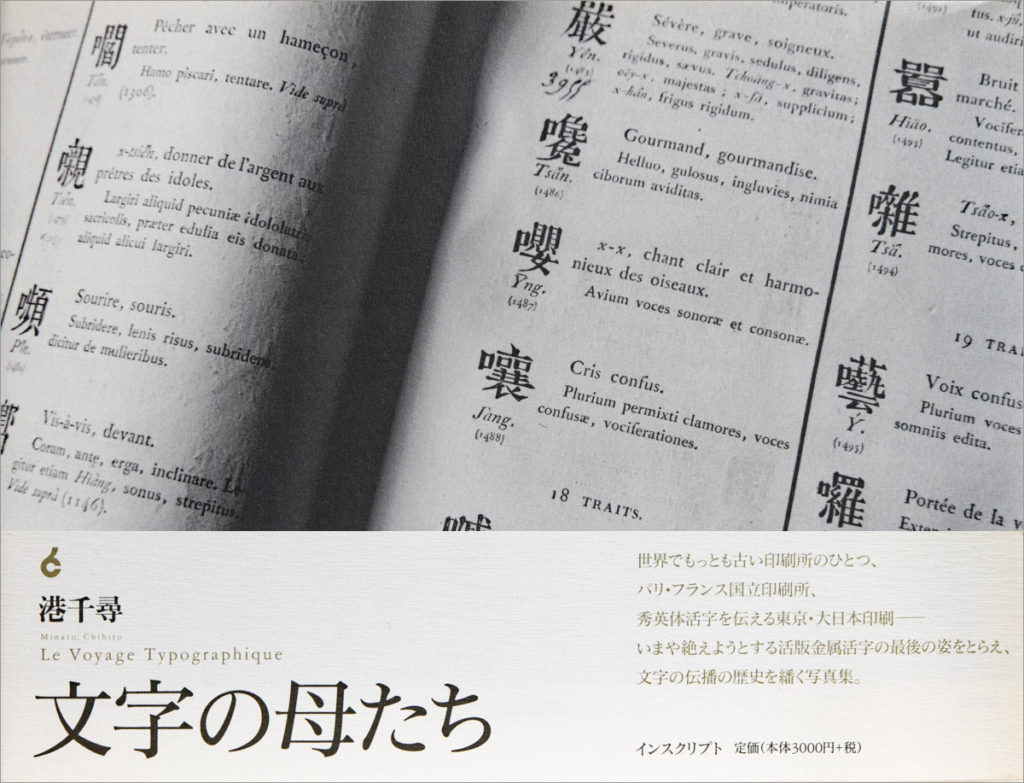

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2016年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。2023年、浪漫台3線国際芸術祭(台湾)国際キュレーター。 主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)、『現代色彩論講義──本当の色を求めて』(シリーズ〈感覚の道具箱〉1 MEI、2021)、 『武満徹、世界の・札幌の』(シリーズ〈感覚の道具箱〉2 MEI、2022)他多数。