金曜夜の集まりは、メンバーの家の一室を交霊会用に設えて開かれた。公開されている写真を見ると、広間に祭壇、テーブルと椅子が置かれ、白い布をかけられた祭壇は上部に十字架、左右にユリの花を配した、比較的シンプルなものである。ごくプライベートな集まりなのに、写真が残されている。そのこと自体が興味深いのだが、それはさておき、集まりは毎回、聖書の一節を読む祈祷から始まり、その後に全員で瞑想する時間が続いた。しばらくして彼女たちが「ハイ・マスターズ」と呼んだ高次元の存在からの呼びかけがあり、そこからメッセージの「記述」としてのドローイングが始まる。これらのドローイングは、現代の言い方にすれば「チャネリングセッション」の間に行われたもので、「ザ・ファイヴ」の頭文字や参加したメンバーの名前と交霊会の日付が記されるのが常であった。

およそ10年にわたって開かれた交霊会で残されたドローイングは、言うまでもなく「作品」として描かれたものではない。しかし内容はそれなりに面白いもので、ファクシミリ版で出版されているノートブックからは、ある程度「チャネリング」の実際を想像することができる。ジグザグの線だけが連続しているページがある一方で、祭壇の形が描かれ、周囲にバラの花状の模様が配された「絵」もある。高次の存在やメンバーの名前が読める場合もあれば、細かい点だけで覆われて、まったく意味が読み取れないものもある。フリーハンドで書かれた線と点とは異なり、「サイコグラフ」と呼ばれた可動式の板に複数のメンバーが手を置いて、チャネリングによって「動かされた」軌跡が描かれたページもある。

こうしたドローイングを分類してみても意味はないだろうが、あえて言えば、無意識的に描かれた「線」の集合と、意識的に描かれた「図」があり、両方が混じり合って「絵」になっているページがある。高次の存在からのメッセージを書き取った記録。そう聞かされると、どこか峻厳な、あるいは深刻な内容を想像してしまう。しかし個人的な感想を述べれば、ドローイング群の全体からは、何やら楽しげな雰囲気が伝わってくるのだ。あえて言えば「遊び」の感覚というか、気晴らしでなく、遊びであると同時に探求でもあるという意味での、真剣な集会である。超自然への志向を取り上げれば、チャネリングのセッションであり、結果として残されたドローイングとメモから見れば、一種のワークショップと言えなくもない。

当初、神智学の教えとスピリチュアリズムが組み合わされたエーデルワイス協会に参加していた五人が、協会とはまったく別に集会を始めたのは、おそらく女性だけの独立したサークルを作ることと、美術を知る者たちによる独自の探求を、誰にも邪魔されずに行いたかったからであろう。特にアカデミックな美術教育を受けたヒルマ・アフ・クリントとアンナ・カッセルにとっては、商業的な目的での画業とはまったく関係のない、未知の線や図を体験する場となった。こうして続けられた探求の途上でヒルマ・アフ・クリントは、ハイ・マスターズのひとりである「アマリエル」から重要なミッションを受けることになった。それが今日『神殿のための絵画』のタイトルで知られる、アフ・クリントの代表作でありライフワークでもあるシリーズである。

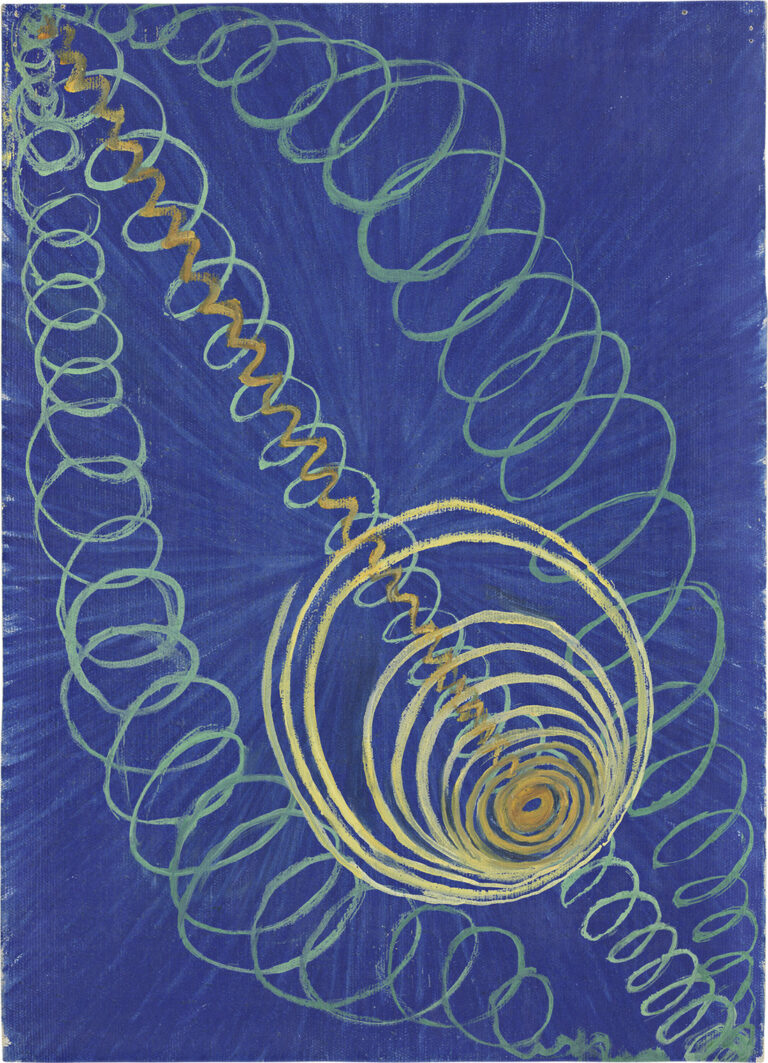

シリーズは複数の群に分かれる総数193点の絵画で構成され、制作は1906年から1915年の間、途中に休止期間を含むふたつの時期に分けて行われた。その最初の群を構成する絵画が「原初のカオス」とタイトルされたもので、1906年から翌年にかけて描かれた。限定された色と幾何学的な線、アルファベット記号で構成された画面。美術史において「抽象絵画の創始者」とされるワシリー・カンディンスキーの作品よりも4年ほど早いことから、アフ・クリントの「原初のカオス」が、最初の抽象絵画として大々的に取り上げられることになったのだった。

さらに注目されたのは、アフ・クリントが同時代の美術運動、特にヨーロッパの画壇と直接の関係を持てなかったことから、カンディンスキーやピエト・モンドリアンを始めとする大陸の芸術家たちが、同じように神智学の影響を受けつつ生み出した作品を知らずに、独自の抽象表現を確立したという事実だった。抽象絵画の真のパイオニアだったにも関わらず、同時代の理解を得られずに、忘却の彼方に置かれてきた女性画家としての姿は、現代の美術界に大きな驚きと反響をもたらすに十分である。

この連載ではライフワーク『神殿のための絵画』を順を追って、詳しく取り上げていくつもりだが、その前にわたしは、画家の名前に冠されている「抽象絵画のパイオニア」という言葉に、一定の留保をつけておきたいと思う。特にこれから紹介するように、カンディンスキーやモンドリアンといった巨匠たちの、よく知られた作品と並べた大展覧会が連続的に企画されるようになるにつれ、独自に抽象表現に取り組んだアフ・クリントの姿が鮮明になってきている。しかしカンディンスキーやモンドリアン、あるいはマレーヴィチと同じような意味で、抽象表現を獲得したのかどうかは、議論の余地があるだろう。美術史的な理解と、アフ・クリント自身が何を目指していたのかは、必ずしも同じではないように思えるからである。

このライフワークの展示の際に紹介されるアフ・クリント自身の言葉には、次のようなものがある。

「絵は、下書きなしで、わたしを通して直接、大きな力によって描かれました。何を描くことになるのか、まったくわかりませんでしたが、それでも、私は筆の動きをいっさい変えることなく、素早く確実に仕事を進めたのです。」

言葉どおりに受け取るならば、絵はハイ・マスターの力によって、あるいはチャネリングによって直接的に描かれたものであり、そこに画家の表現の意図や計画は介在していなかったということになる。「原初のカオス」シリーズに繰り返し現れる螺旋や渦巻きは、「ザ・ファイヴ」によるドローイングにも頻出しているパターンである。10年におよぶチャネリングの経験によって、ヒルマ・アフ・クリントの身体はそうした絵を、無意識に描くことが可能になっていた、そう解釈することも可能かもしれない。

しかし色はどうであろう。青と黄色そしてその二色が混ざるところに現れる緑には、アフ・クリント自身が象徴的な意味を付している。青は女性、黄は男性を象徴し、その対立が統合される緑色。だがハイ・マスターズのひとりであるアマリエルは、どのようにして、色彩の象徴性を伝えたのだろうか。はたしてアフ・クリントはゲーテの色彩論をまったく知らずに、高度に象徴的な色彩構成を、完全に無意識のうちに表現することができたのだろうか。

44歳のアフ・クリントがとつぜん開始した表現は、さまざまな疑問を投げかけてくる。それは小さな筆のストロークかもしれないが、同時代の美術を大きく超えて、知覚と感覚について、心と脳について、そして社会と宗教について考えるように、わたしたちを誘っているように思えるのである。

港千尋(Chihiro Minato)

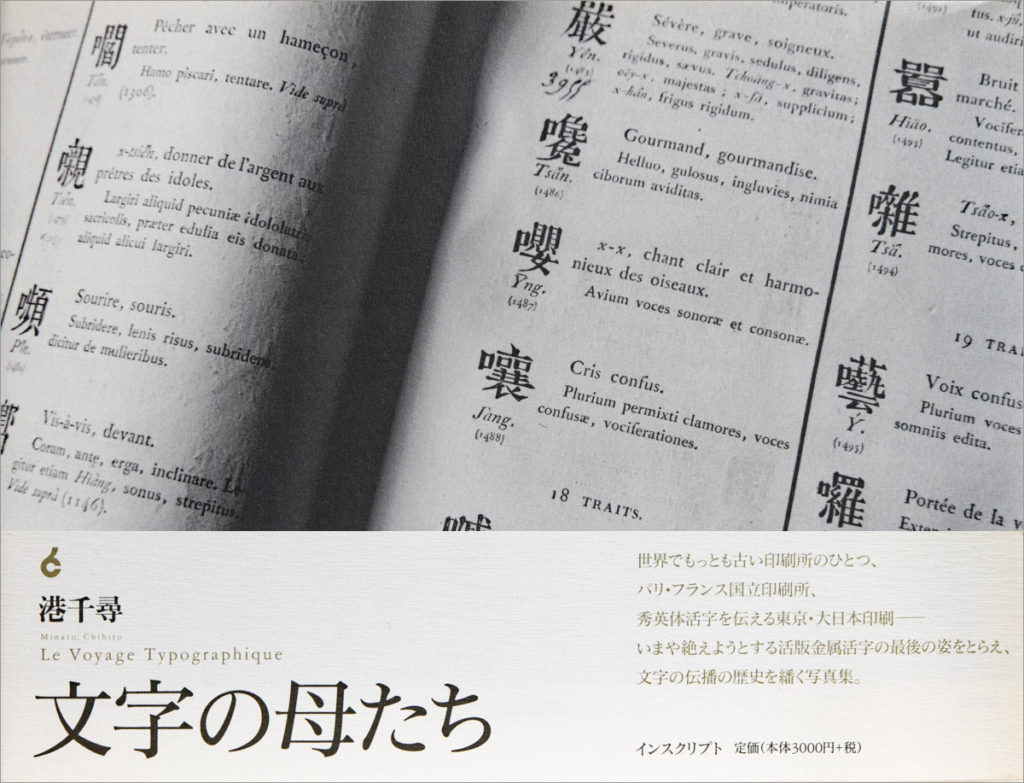

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2016年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。2023年、浪漫台3線国際芸術祭(台湾)国際キュレーター。 主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)、『現代色彩論講義──本当の色を求めて』(シリーズ〈感覚の道具箱〉1 MEI、2021)、 『武満徹、世界の・札幌の』(シリーズ〈感覚の道具箱〉2 MEI、2022)他多数。