ヒルマ・アフ・クリントの『神殿のための絵画』は、ハイ・マスターのひとり「アマリエル」からメッセージを受けた1906年から1915年の間に制作されたシリーズである。全196点からなり、2メートルを超える大きなサイズを含む作品群は、その内容やテーマから複数のサブグループに分かれている。スケールの大きさもさることながら、色彩、形態、文字、象徴が複雑に組み合わされた作品群で、シリーズ全体を把握することは容易ではない。そもそも196点全点を一時に展覧することは物理的に難しく、わたし自身はこれまでスウェーデンをはじめ欧米各国で開かれた企画展や芸術祭に出品されるたびに足を運び、このライフワークを構成している作品を、ひとつでも多く観ようとしてきたが、そのたびごとにヒルマ・アフ・クリントという画家の謎に引き込まれてきたように思う。

制作期間は足かけ9年、途中1908年から12年の4年間に中断の時期がある。理由のひとつは、失明した母親の介護をするため看護士とともに同居し、制作を止めざるを得なかったということだが、この期間中に画家にとっては重要な出来事があった。1908年ストックホルムに講演で訪れていたルドルフ・シュタイナーに会ったのである。その2年後にシュタイナーはアフ・クリントのアトリエを訪ね、作品を観たのではないかと推測されている。すでに触れたようにアフ・クリントは神智学に影響を受けつつ、シュタイナーの考え方にも大きな興味を抱いていた。ただしアフ・クリント自身はドイツ語が不得手だったので、もしアトリエ訪問があったなら、通訳がいただろう。母親の面倒をみていた看護士のトマシーン・アンデルソンが手伝ったのかもしれない。

アンデルソンはアフ・クリントの長い友人として、その作品をドイツ語で紹介するために骨を折り、シュタイナーに働きかけた人物である。シュタイナーが神智学協会を脱退し、新たにアントロポゾフィー=人智学協会が設立されたのをきっかけに、アフ・クリントはアンデルソンとともに、人智学協会に加入する。アフ・クリントの制作と生涯にとって、さらに作品の「再発見」の経緯を理解するうえでも、ルドルフ・シュタイナーの存在は欠かすことができないのだが、いずれにせよ4年間の中断期間はターニング・ポイントにもなったのだった。

ライフワークの制作期間を仮に中断を挟んでふたつの時期にわけてみると、もっとも重要な作品群「十大絵画」シリーズは前半となる1907年に描かれた。絵によって若干の差はあるが、およそ240 x 320 cmの大作10点で構成されているところからTen Largestと呼ばれている。名実ともにアフ・クリントの代表作として知られる10点の絵画は人の一生を表し、段階ごとに幼年、青年、壮年、老年とタイトルされている。二重の意味での「ライフワーク」と言えるだろう。

写真は2024年春にドイツ・デュッセルドルフにあるノルトライン ヴェストファーレン州立美術館で開催された展覧会会場の様子である。ワシリー・カンディンスキーとのカップリング企画だったが、目玉となったのはやはり「十大絵画」であった。アフ・クリントとカンディンスキーの作品を抽象表現の誕生を軸に、多くの資料とともに見せてゆく実に面白い構成だったが、「十大絵画」の展示室に入った瞬間、それまでとはまったく異なる空間に足を踏み入れたという気がした。それまでの展示室が美術的な、あるいは美術史的な空間だったとすれば、「十大絵画」の部屋はなんというか、明らかに次元が異なるという感覚が湧き上がったのである。

シリーズは2枚の「幼年時代」から始まる。No.1は深いブルーの地に白い花びらが輪になり、近くにはピンク色のバラが8つ咲いている。画面下方には黄と青のふたつの円が対照的に置かれ、中央にはオレンジ色の文字列が糸のように、あるいは一筆書きのように描かれている。幼年時代の2枚目は地が明るい空色になり、花の成長あるいは変形のような様子が繊細な線で表されている。続く青年時代は、地が一転して明るいオレンジになる。画面には複数の螺旋が現れ、なかには大小のカタツムリがいる。たくましい成長を思わせるオレンジの後に4枚連続する壮年時代は、それまでとは画面の様子が大きく異なる。文字や記号が全面に展開され、点線と数字とともに「図式」を感じさせ、細部も複雑である。いずれも地はピンクから薄紫の淡い色合いで、特にNo.7ではそこに濃い赤と緑が葉や花びら、あるいは実のような形態を描いている。

最後の老年時代の2枚では、地はベージュあるいは明るい肉色に変化し、それまでにはなかった幾何学形態が大きく置かれている。No.9の上部にはふたたび黄と青の大きな円が現れるが、すでに触れたようにアフ・クリントにとって青は女性、黄は男性の象徴である。最後のNo.10も左右対称形の中央に、7×7のマス目が置かれ、ふたつの螺旋が左右対称に大きく画面を包み込むようにして、あたかもフィナーレあるいは人生の大団円の様相を湛えるが、画面下部にはゼンマイのツルの先に、微小な宇宙のようなものがぶら下がり、なにかの現れを予感させる。

地の色の変化は一日の光の移ろいを、画面に配置された植物や記号や文字や図形は、何らかの図式を思わせる。前年に描かれた『原初のカオス』シリーズが、色彩の象徴、記号と文字を組み合わせる準備であり試行だったことは理解できるが、それでも「十大絵画」は異次元というか破格である。絵画でありながらデザインでもあり、それ以前には存在しなかった、まるで違う星から来たかのように異質な空間。すでに多くの解説で繰り返されたことではあるが、その巨大なサイズと当時としてはラディカルな地塗りを含めて、誰の目にもそれが百年以上前に描かれたものだとは思えない、そのような作品である。

シュタイナーのアトリエ訪問は、アフ・クリントが手紙を書いて要望したことから実現したことがわかっている。ほとんどの手紙を破棄してしまい、私的な生活についての情報がほぼ見当たらないアフ・クリントだが、シュタイナーへの手紙はかろうじて現存しているもののひとつである。1907年の時点で完成していた『神殿のための絵画』の絵画百点あまりを見てもらいたいと伝えた。だが シュタイナーの反応は芳しくなく、特にチャネリングによる制作には否定的な感想を述べ、例外的に『原初のカオス』には好意的だったという。シュタイナーの意見と画家の反応については、いくつか異なる説があるようだが、アフ・クリントが落胆して創作意欲をなくしたから、しばらく筆を持てなかったという解釈は、疑問だろう。画家の確信に揺るぎは見られない。1913年から1915年にかけて再開してからも、テーマを深化し発展させシリーズを完成させているし、1920年にはシュタイナーに会いにスイス・ドルナッハのゲーテアヌムを訪問しているからでもある。

アフ・クリントは1200点の絵画と150冊以上のノートを残したが、それらのノートには制作に際してハイ・マスターズと交わされたメッセージが書き留められている。アフ・クリント「再発見」のきっかけとなった美術史家のオーケ・ファントは、「十大絵画」に帰結したチャネリングとメッセージの記録を丁寧に読み解き、画家自身もはっきりとは分かっていなかったのではないかと記している。ちなみにオーケ・ファントはスウェーデン語で書かれたシュタイナー建築の研究書も出版しており、ゲーテアヌムについてもよく理解していたひとりである。

展覧会を訪れ作品の前に立つごとに、この画家の謎に引き込まれてきたのだが、もしかするとアフ・クリント自身が、自分の(作品の)謎に引き込まれたことに、つながっているのかもしれない。画家は必ずしも、何を実現しようとしているのか、予め理解して筆をとっているわけではない。いやむしろ、アフ・クリントはチャネリングによって受け取った言葉や記号や象徴の謎を解こうとして、これらのシリーズを始めたのかもしれない。ではその目的とは、それが設置される「神殿」とは、はたして何なのだろうか。

神殿が必要だ。

他のどこでもなく、これは神殿でなければならない。「十大絵画」を見ると、それ以外は考えられなくなる。

港千尋(Chihiro Minato)

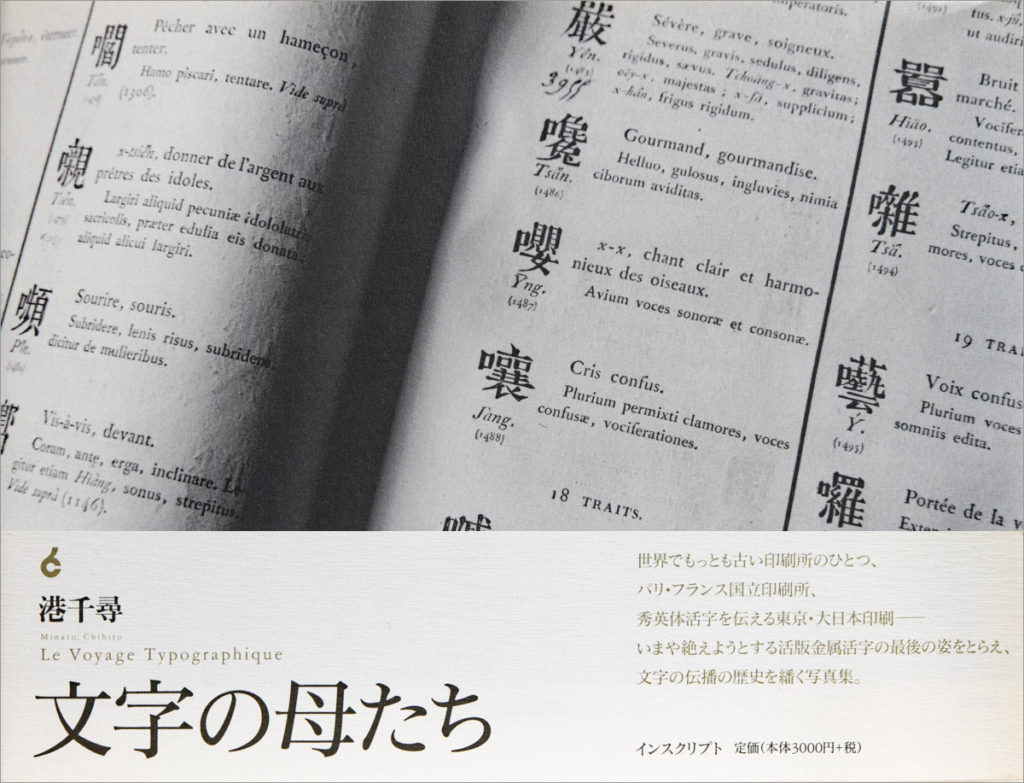

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2016年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。2023年、浪漫台3線国際芸術祭(台湾)国際キュレーター。 主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)、『現代色彩論講義──本当の色を求めて』(シリーズ〈感覚の道具箱〉1 MEI、2021)、 『武満徹、世界の・札幌の』(シリーズ〈感覚の道具箱〉2 MEI、2022)他多数。