ガートルード・スタインらが被験者となった実験は、19世紀から20世紀前半(キットラーによれば1800年のシステムから1900年のシステムのあいだ)に起きた、音声を書き取ることをめぐる興味深い変化を反映している。いっぽうには職業的なディクテーションをめぐるジェンダーの配置がある。タイピストとなるべく女性たちがディクテーションの自動機械として大量雇用されてゆくような、知識産業の登場もそこに含まれよう。

もういっぽうには、心霊主義とともに導入された自動記述の流行がある。キットラーは記録媒体と霊媒のあいだ、すなわちふたつの「メディウム」のあいだには何の違いもないと断言するが、「声を書き取る」身体に視点をおいてみれば、その通りだろう。

1900年の書き取りシステムは、音声を音声として記録するトーマス・エディソンの発明により、新たな段階を迎える。キットラーはヴィリエ・ド・リラダンの小説『未来のイヴ』の主人公として登場するエディソンに注目し、「聖なる振動を聞きなさい」という言葉を引いているが、(フリードリヒ・キットラー『書き取りシステム1800・1900』大宮勘一郎・石田雄一訳、インスクリプト 2021年、p452)わたしはこの「振動を記録する」メディアのなかに、ファイヴの女性たちによる自動記述を含めてもよいのではないかと思うのである。ちなみにエディソンは晩年に霊と直接交信する装置を考案していたと言われる。1920年のアメリカの雑誌インタビューで発明王は、死者と話すための機械を作っており、数ヶ月で完成するだろうと述べた。雑誌はそれを「スピリットフォン」と名付けたが、エディソンの開発がどの段階にあったかについては謎につつまれている。

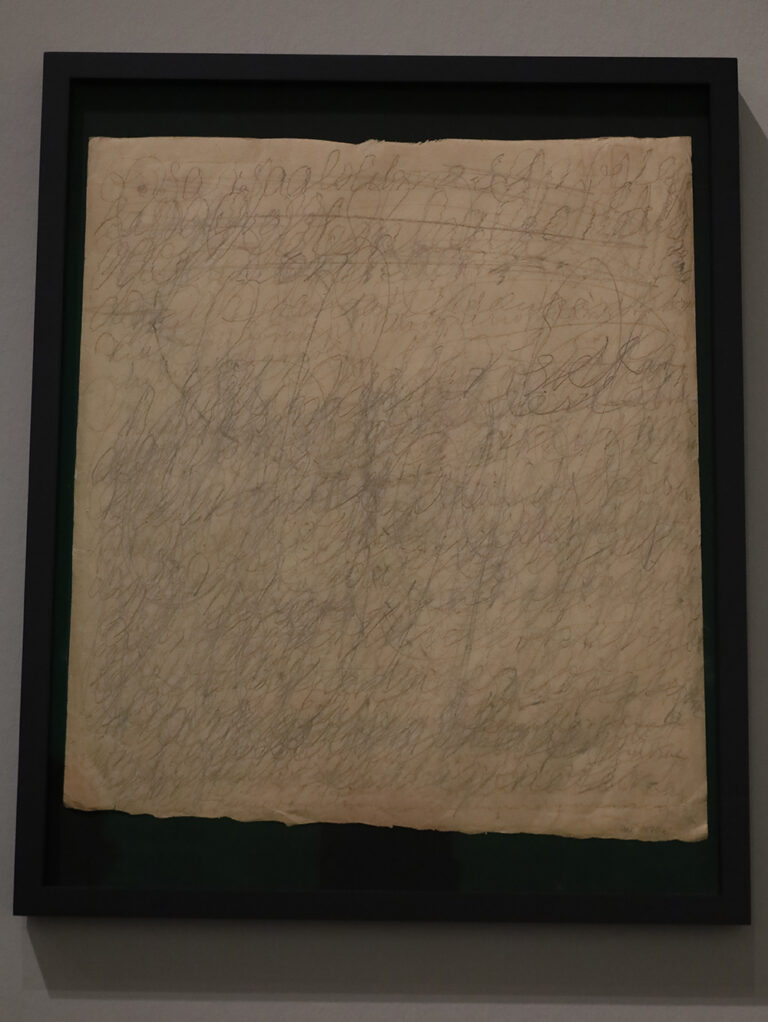

ヒルマ・アフ・クリントの『神殿のための絵画』の源泉が、ファイヴによるドローイングにあることは確実である。金曜夜の交霊会の初期のドローイングには、ジグザグの線だけがページいっぱいを占めるものがあり、図や記号あるいは文字らしきものが出てくるようになっても、ジグザグや螺旋状のラインが頻繁に登場する。フリーハンドの曲線は回転しながら文字に変形し、線に戻る。絵と字が記号が分割されずに画面を覆う。いずれにしてもこれらは「ハイ・マスター」たち、高次の霊的存在のメッセージを書き取ろうとして行われた記録であり、その意味で「聖なる振動」に耳を傾けていた女性たちの報告と言っていい。

紙のドローイングから絵画へと制作を進めたとき、ヒルマ・アフ・クリントのなかには、すでにいくつかの「記号」あるいは「単語」が生じていた。もっとも重要なのはアルファベットの「U」と「W」で、それぞれ「精神」と「物質」に対応している。ふたつの文字が頻繁に現れる一連の作品は「UWシリーズ」と呼ばれている。ヒルマ・アフ・クリントと仲間たちは高次存在のメッセージから、こうした特殊な言葉を書き取るようになり、その数は次第に増えていった。連載では先の回になるが、アフ・クリント自身は後年、これらの言葉をアルファベット順に整理し、スウェーデン語と対応させた、辞書のようなものを制作している。記されているのはほとんどが意味の不明な単語である。ヒルマ語辞典とでも言うべき、実に奇妙なノートブックだが、そこでもUとWは最重要の記号となっている。

こうした文字や言葉はあまりに特殊で、絵画作品と関係はあるにせよ、どう解釈してよいのか困ってしまう。ヒルマ・アフ・クリントはいわゆるアウトサイダー・アートの美術家ではない。正統的なアカデミー教育を受け、優秀な成績を収めて職業画家として自立していた人である。だがそれを昼の姿とすれば、金曜日になるとオカルトグループの一員として、交霊に勤しむ夜の姿があったと言えるかもしれない。やがて夜が昼を押しのけるようにして、それまでに存在したことのないような絵画空間を作り出すようになったのだ。

ガートルード・スタインと同様、あくまで補助線を引く試みのひとつとして、意味不明な言葉のために、同時代の「文脈」を探してみたい。『神殿のための絵画』に重なる時代とすれば、ただちにダダイストらによる音響詩の実験がある。それらに先立つとすればクリスティアン・モルゲンシュテルンの音響詩がでてくるし、代表作のひとつ『偉大なるラルラー』はキットラーも大いに注目している。モルゲンシュテルンが後年シュタイナーに傾倒したことはよく知られるが、ここでは宗教的な恍惚状態で繰り出される意味不明な言葉であるグロッソラリアについて触れておきたい。

フーゴー・バルやシュヴィッタースらの音響詩実験には、それに先立ついくつかの奇妙な符号があったと指摘したのは、種村季弘である。「グロッソラリー・狂人詩・共感覚」(種村季弘『ナンセンス詩人の肖像』ちくま学芸文庫、1992年)と題された文章のなかで、著者が「奇妙な暗号」と指摘するのは1910年にチューリッヒで開かれた宗教的集会である。それは「精霊降誕教会」が開いた集会で、参加していたパウルというドイツ人牧師が、ダダ詩を予見しているような歌をつくったことに注目して、これをグロッソラリアの一例としている。ペンテコステ派によるこの宗教運動は1900年頃にアメリカで始まったもので、なかば恍惚状態に陥った信者らがグロッソラリアすなわち異言により、神を讃えたことで知られている。ドイツ人牧師も同じように異言で歌をつくったわけだが、それがこともあろうにダダの最初の集会が開かれたチューリッヒだったことが、種村季弘の注意を大いに引くことになったのである。

奇妙な暗号はさらに続く。その2年後やはりチューリッヒの牧師であり精神分析医であったオスカール・プフィスターが、『宗教的グロッソラリーと自動記述暗号文字の心理学的解明』なる研究を出版した。そこに前述の精霊降誕教会の集会に参加した、とある家族の調査結果が報告されている。プフィスターの調査に対し、家族は当初「秘密言語」を公開するのに躊躇したが、「まずT夫人が聖母マリアを意味するらしい舌言葉を低く唱えはじめるや、徐々に宗教的な興奮に陥り、エクスタシーのなかで一連のあざやかな抑揚と韻律にそめられた母音詩を(おそらく即興で)朗唱する」。(種村季弘、同書、p86)

その詩の原文と意味については、同書を見ていただくとして、ここから異言あるいはグロッソラリアと呼ばれる、意味不明の言葉が生まれてくる瞬間の光景を想像することができるように思う。ファイヴの女性たちは言うまでもなく詩を作ろうとして集まっていたわけではないし、彼女たちの実験はダダイストの音響詩に10年以上先立っていた。しかし交霊会を通じて書き取られた言葉のなかに、意味不明の単語がたくさん含まれており、それがたとえ個人的な編纂であれ、小さな辞書として残されたことにも「奇妙な暗号」を認めてもよいのではないだろうか。

繰り返しになるが、たとえ高名な学者や詩人や牧師に恵まれていなくても、「聖なる振動」を書き取ることは可能であった。あえて付け加えるなら、たとえそこに男性がひとりもいなくても、可能であった。

港千尋(Chihiro Minato)

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2016年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。2023年、浪漫台3線国際芸術祭(台湾)国際キュレーター。 主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)、『現代色彩論講義──本当の色を求めて』(シリーズ〈感覚の道具箱〉1 MEI、2021)、 『武満徹、世界の・札幌の』(シリーズ〈感覚の道具箱〉2 MEI、2022)他多数。