ヒルマ・アフ・クリントが生まれたカールベルク宮殿は、ストックホルムのソルナ地区にある。現在は陸軍士官学校として使用されているが、敷地内の庭園は開放されていて、暑い夏の日にも木陰を散策する市民の姿を見かける。大木のあいだにルーン文字の石碑やギリシャ風の神殿が点在していて、いつの時代を歩いているのだろうかと、やや混乱してしまう。説明書きには「ディアナ神殿」とあるが、建立されたのは18世紀末のグスタフ3世の時代で、もともとは海神ネプチューンに捧げられたものだったという。絶対王政を敷いたグスタフ3世は対ロシア戦を仕掛け、フィンランド湾海戦でロシア海軍に勝利したことで知られている。神殿は、ヨーロッパにおけるスウェーデンの地位を向上させることになった海戦の、勝利記念としてネプチューンに捧げられたものだったのかもしれない。

「神殿」は19世紀後半から20世紀初頭にかけて、さまざまな形で現れた。いっぽうには神話で伝えられてきた神殿の実在を信じ、「古代への情熱」を傾けて発掘する考古学者がいる。他方には実在はしないが幻想としての神殿を描く画家たちがいる。共通するのはひとたび失われた古代の神殿が、いまふたたび人類の前に現前するという想像力であろう。ヒルマ・アフ・クリントが神殿のための絵画に着手しようとしていた頃、ルドルフ・シュタイナーは「かつて失われ、再建されるべき神殿伝説」をテーマにした連続講義を行っている。

こうした神殿幻想とも言うべき潮流については、別の回に詳しく扱いたいが、その前にヒルマ・アフ・クリント「たち」がその「神殿」をどのような方法で描こうとしたのかを考えてみたい。

すでに見たようにヒルマ・アフ・クリントは、職業画家としての自立した生計を営みながら、「ファイヴ」と名付けられた五人グループの一員としても活動していた。毎週金曜日に集まる瞑想と交霊の集会はおよそ十年にわたり続けられ、メンバーはチャネリングによるドローイングと記録を行っていた。それらは記述とも文様ともつかない不思議な線の集合だが、後に絵画作品へと発展する「種」のようなものが、多数含まれている。ヒルマ・アフ・クリントの絵画作品の「種」は、チャネリングによるドローイングのなかに含まれていると言ってよい。ファイヴの女性たちが採用した技術について考えることは、絵画作品の理解の助けになるだろう。

自動記述という現象が知られるようになるのは1850年代の米国で、心霊主義とともにヨーロッパへと伝わり一般化するのだが、キットラーが取り上げるのは心霊主義とも宗教とも関係の無い、心理学的実験である。ハーヴァード大学でウィリアム・ジェームズが招聘した心理学者にフーゴー・ミュンスターベルクがいる。彼が考案したのは、無意識のうちに文字を読むという「自動読書」の実験で、具体的には実験者が読み上げるテキストと、それとは異なるテキストを被験者に読ませるというものだった。最初は混乱するものの、いったん慣れてしまうと、実験者の音読に耳を傾けつつ被験者は「自動的に」読み続けることができるようになる。この一風変わった実験のポイントは、被験者となった学生のひとりがガートルード・スタインだったことにある。

スタインともうひとりの学生レオン・ソロモンズは共同で論文を書いており、キットラーはそこから、読むことと聞くことと喋ることが混同されることなく、「自動的でかつ非人格的」な活動として成立すると指摘する。ガートルード・スタインらの言葉を借りれば、「声はあたかも別の人の声のように思われた」。(443頁)実験には面白い続きがある。ひとりが物語を無意識的に口述するのを、もうひとりが無意識的に書き取ることが出来るようになるのである。こうして実験室のなかで生まれた自動書記は、「意識の流れ」を言語化する技術として、後のスタイン文学に大きく影響する。スタインがパリにわたり、ピカソやマチスとの交流をもつのは1903年のことだが、自動書記の実験が行われたのは1895年、奇しくもファイヴがチャネリングによるドローイングを開始していた頃と重なっていた。

自動記述あるいは自動書記とはいえ、心理学研究室における「実験」とチャネリングによるドローイングはまったく別のものとして切り離すのが常識だろう。だがメディア論的な視点に立つと、必ずしもそうではない。キットラーはきっぱりと書いている。

「隠秘的(オカルト)メディアと技術的(テクニカル)メディアとの間には、何ら違いはないということである。」(449頁)

時の流れのなかで消えてしまう現象を、画像として記録する写真や音声として記録する蓄音機の時代には、霊媒とメディウムを切り離すことなど出来ないのだ。

「女子学生という霊媒(メディウム)が精神工学的恍惚ゆえにほとんどもう書き留めることができないものまでも──つまり、無意識の神託の囁きやざわめきでも──蓄音機という媒体(メディウム)があれば録音しておけるだろう。」(p452)

キットラーの分析はガートルード・スタインだけに当てはまるものではなさそうである。アメリカ東海岸の研究所からも、パリのカフェからも遠く離れたストックホルムで、ファイヴの女性たちもまた、独自の実験を開始していたのではないだろうか。高名な学者が詩人に恵まれていなくても、確かにファイヴの女性たちは「無意識の神託の囁き」を書き取る術をその手にしつつあったのだ。それが彼女たちをどこへ導いてゆくのかを知らずに、聖なる振動を鉛筆の震えと未知の言語に変換する術を探していたのである。

港千尋(Chihiro Minato)

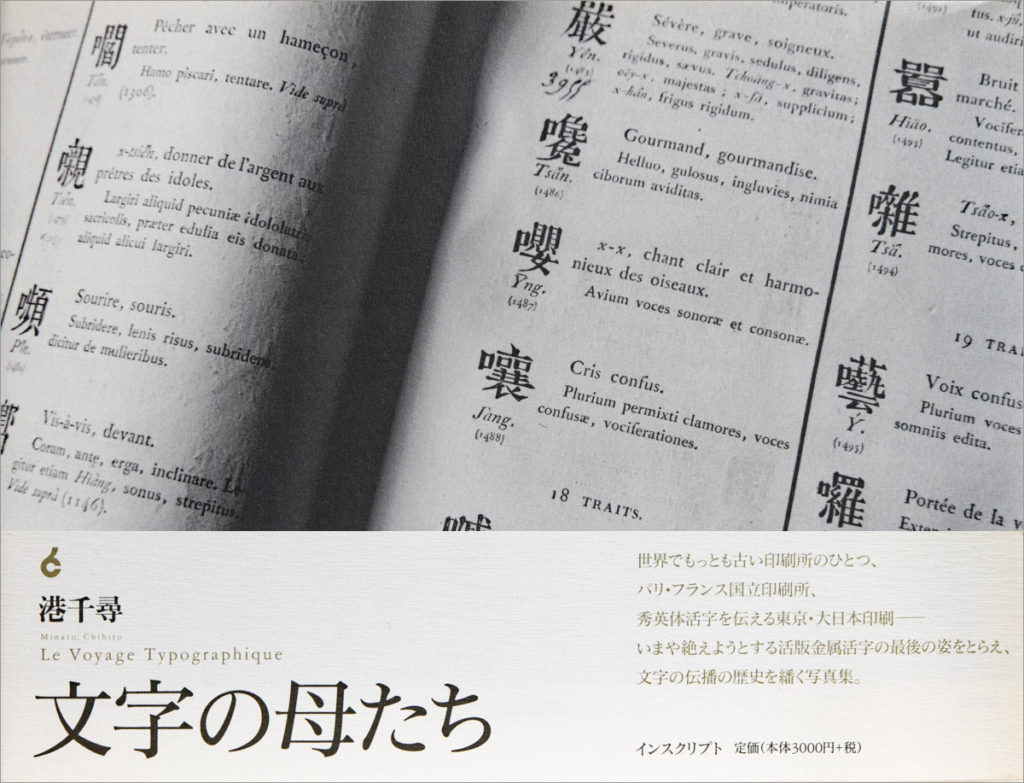

写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2016年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。2023年、浪漫台3線国際芸術祭(台湾)国際キュレーター。 主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)、『現代色彩論講義──本当の色を求めて』(シリーズ〈感覚の道具箱〉1 MEI、2021)、 『武満徹、世界の・札幌の』(シリーズ〈感覚の道具箱〉2 MEI、2022)他多数。